母の実家は、武蔵御嶽神社の神主の家。江戸時代から御嶽詣の宿坊だったんです

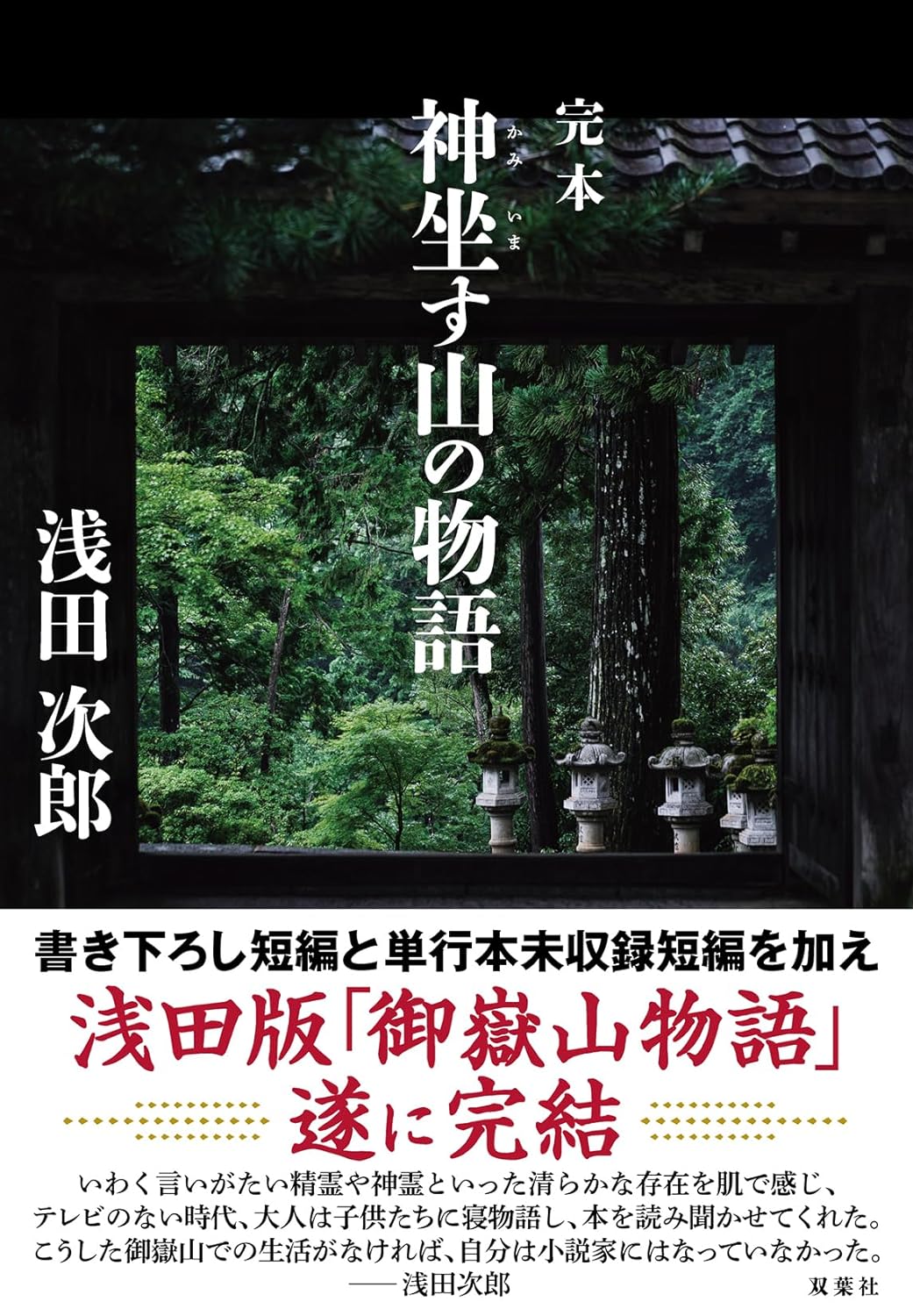

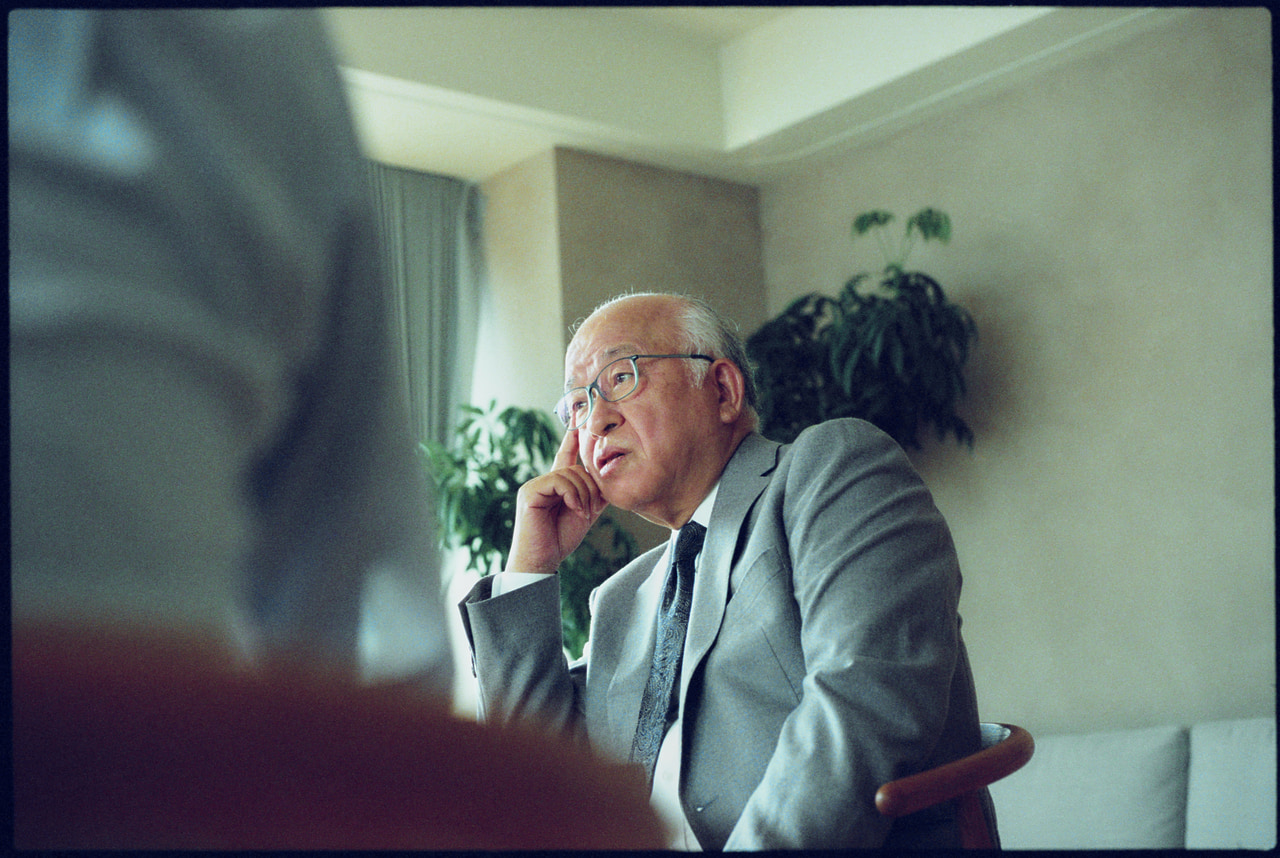

《前編》『蒼穹の昴』『鉄道員』『壬生義士伝』など数々の名作を世に送り出している小説家・浅田次郎さん。浅田さんの新刊『完本 神坐す山の物語』では、日本人が忘れつつある日本古来の自然と神秘の世界を静謐な筆で描いています。

インタビューの前編では、この物語のベースとなった浅田さんの幼少期を過ごした奥多摩・御嶽山での思い出、作家としての原点である読書体験についてお話を伺います。

目次

目次

目次

母親の実家・御嶽山で体験した幼少期の思い出を小説に

──最新刊『完本 神坐す山の物語』は、2014年の『神坐す山の物語』に書き下ろしと単行本未収録作品をくわえた完全版です。今あらためて完全版を出された経緯について教えて下さい

浅田次郎(以下、浅田) 『完本 神坐す山の物語』の最初の2編(「赤い絆」と「お狐様の話」)は、もともと別の短編集『あやしうらめしあなかなし』(2006年、双葉社刊)に入っていたんです。

後に出た『神坐す山の物語』から読んだ人は、その2編を読み落としている可能性が高いんですが、この2編に物語の設定が書いてあるから、それを読まないと『神坐す山の物語』の話がよくわからない。

ですから複数の読者に「御嶽山の話は他にもあったのか」と言われたことがあるんです。

読者に対してもうちょっと親切にしなければと思って、御嶽山の短編を全部1冊にするというのが僕の夢だったんです。

ここに集めたのは明治時代以降の、僕の祖父と曽祖父の時代の話です。あくまでも小説であって、「ドキュメント」ではないですから多少の脚色はありますが、昭和30年代に、子どもの頃の僕がおじさんやおばさんから実際に聞いた話です。

そんなに昔話ではないのですが、太平洋戦争という壁があったから、同じ昭和でも「戦前」というのはほとんど別世界です。

僕は、昭和26年生まれですが、戦前の世代と比べたら、感覚は今の皆さんの方に近いと思います。

祖父や曽祖父の時代は、僕らの時代とはあらゆる常識が違うわけですから、子どもの頃の僕は、ほとんど「神秘な世界」の出来事を覗いていたという感じでした。

実家は、奥多摩にある武蔵御嶽神社

──物語の舞台となるのは東京都青梅市にある武蔵御嶽山の山上にある神官屋敷、ここは浅田さんのお母様のご実家ということですね

浅田 母の実家は、武蔵御嶽神社の神主を何代にもわたって務めてきた家で、江戸時代に庶民の信仰を集めていた御嶽詣での講中の宿坊だったんです。

僕は子どもの頃から学校が休みになるたびにここに泊まりに行っていて、その時に叔母が聞かせてくれた御嶽山や神社にまつわる話がベースになっています。

御嶽山の神官屋敷というのも不思議な設定で、実際に訪れるとわかるんですが、木造建築としては破格の大きさなんです。

鉄筋コンクリートづくりの温泉旅館なら大きなものもあるけれども、温泉旅館でも木造であれだけのサイズの建物ってなかなかないんじゃないかと思います。

私が居候を決め込んでいた頃は、真ん中に100畳の大広間があって、2階は廊下の両側にずらっと座敷が並んでいました。

今は宿坊をやめて民宿になっているから改装してしまっていて、昔の面影が残っているのは大黒柱と大階段と廊下の一部だけです。これだけでも残したのはよかった。

山にいる人たち――御嶽山にいる人たちは、そこで生まれ育っていますから建物の値打ちに全く気がついていませんでした。僕も気がついてなかったんですが、よく考えてみれば、あんなに大きな家だけがある集落っていうのはちょっと他にないんです。

かつての「御嶽山」は怖かった。仏さんは、人のところには化けて出ない。でも日本の神様は祟ります

──その神官屋敷と、山そのものが御神体である武蔵御岳山で起きる神秘的な物語には、怪談のように恐ろしいお話もあります。子どもの頃は怖いと感じませんでしたか

浅田 怖いですよ。御嶽山は怖かった。神社とお寺なら、僕は圧倒的に神社のほうが怖いです。

お寺やお墓は妙に人間臭さがありますが、神社は“人間じゃない何者か”がいるところじゃないですか。それが怖いんです。

『完本 神坐す山の物語』に1編書いてありますが、子どもの頃に御嶽山で肝試しするとき、神社へ行くかお墓に行くかということになると、僕はお墓を選びました。

なぜかというと、日本の神様は祟りますから。仏さんは、殺した相手でもなければ、関係ない人のところに化けて出ないと思うんです。

ところが神様の怒りに触れると祟られますから、僕は夜の神社に行けと言われたら、それはちょっと御免だなとなりますね。

ある程度の歳になると、誰でもみな自然に回帰します。僕も近頃、本当に自然っていいなと思いますし、四季の移ろいを感じられるような歳になったと思うんです。

それも、子どもの頃に御嶽山で自然に親しんだことが基礎としてあるから、回帰できたのだと思うんです。

今の子どもたちも、親御さんはテーマパークなどではなくて、自然がある山に連れていった方がいいですよ。

特にマンション住まいをしてらっしゃるお子さんたちは、自然に親しむような教育をした方がいい。自然が持っている神秘の力や怖さと同時に、美しさを感じるべきだと思います。

今、インバウンドで外国人を日本に引き寄せている最大の力は、自然の美しさだと思います。

日本の自然でありながら、僕ら日本人はみんな気が付いていないんです。世界中には、一生海を見ない人の方が多いんですよ。

日本に住む僕らはどこ行こうが海に囲まれてるし、振り返れば必ず山があるなんていう自然豊かな国は、世界中めったにないと思うんです。

日本語で「言葉」を紡いでいる限り、日本の文学であれば自然に触れなくてはだめだと思います

──余談になるかもしれませんが、浅田さんは「このごろの小説は季節感が希薄になった」とエッセイで書かれていますね

浅田 僕は、日本人である限り、自分の書く文章の中に自然が入り込まなかったならば、それは日本の文学ではないと思っています。

ところが今は、花も咲かない、鳥は飛ばない、風も吹かない、月も照らさないという小説が多い。書いていたとしてもわざとらしかったりする。

その点、昔の小説は巧みですね。あらゆる人間の営みっていうものと、自然の背景が必ず一致しています。それが日本の小説であるということに、みんな意外と気が付いていないんです。

なぜ俳句に季語がなければ成立しないのか、誰もその理由がわからない。なぜなら文学の原点に自然があるからです。

和歌は自分の心を叙述するっていう尺度がありますけれども、それでもやはりほとんどの場合は自然に触れています。詩歌というのは日本の文学の核ですからね。

僕らだけが面白いと思う小説を書けばいいのかというとそれは違います。日本語で言葉を紡いでいる限り、日本の文学であれば自然に触れなくてはだめだと思います。

『完本 神坐す山の物語』は自然に触れている小説だと思いますよ。

親に止められても本を読みふけった少年時代。疑うことなく小説家を目指した

──そんな御嶽山の自然に触れていた幼少期の浅田さんは、お父様が事業で成功されてメイドがいるお屋敷に住みながら、読書に明け暮れたとか

浅田 今の子がゲームばっかりやっているのと同じで「本なんか読んでないで外で遊べ」と言われていました。僕が親に止められても本を読んでたのと同じ理屈でゲームをやっているんだと思うんですけど、今の子は可哀想だと思うんです。

僕の時代の読書と今のゲーム、楽しみ方は同じだと思います。違いがあるのは、読書は極めて生産的な活動であって、すべて自分の知の源泉となるものです。

どんなつまらない本でもそうです。しかしゲームほど非生産的なものはないと思うんです。上手くなるっていうだけの話で、そこから生まれるものはないと思うんですよ。

僕がむさぼるように本を読んだあの楽しみを、今の子が味わえないっていうのはある意味で不幸だなと思います。

ゲームは刹那的な快楽ではあるけれど、本は読みながら自分の思考や想像力が膨らんでいく面白さがあるので、それに気づくかどうかなんでしょうね。

小学生の頃は学級文庫の本を読み尽くして、中学生になったら町の図書館に通いました。当時、小学生には図書館の敷居は高かったんです。

だいいち開架式じゃなくぜんぶ閉架式で、借りたい本はカードで選ぶわけですから、一種のギャンブルですよね。

本を好きになって図書館に通い始めた頃は、たとえば「柳田國男か、名前は聞いたことがある作家だけど、この『遠野物語』って本は面白いのかな。“遠野”って、ハイキングの本だったらどうしよう。でも借りてみよう。えいっ」っていう感じなわけです。

あとは貸本屋だとか、神田の古書街にはその頃から通っていました。

父の仕事が傾いて中野の家を出て神田に住んでた頃なので、毎日のように古書街に行きました。当時は本も高かったので立ち読みをするんですけど、店主に本当にハタキをかけられましたよ。

「AI」が僕の文章や小説を書くのは、いつの時代になっても無理です

──読書好きが高じて小説を書くことになるきっかけには何かあったのでしょうか

浅田 もともと作文は好きでした。原稿用紙20枚くらいの長編作文とかも書いてましたね。

小説を書くきっかけは覚えていませんが、もう何百回も言ってきているように「本を読んでこんなに面白いんだから、自分で書いたらもっと面白いだろうな」と思ったことはきっとあるんです。

そういえば中学生の頃、過去の文学作品を改ざんしたことがありました。『伊豆の踊り子』のエロチック版(笑)。学校で書いて回し読みするんですけど、すごく受けました。

僕の2つぐらい後ろの席にいたОくんも読んで絶賛していましたが、彼は後に集英社の常務になって、「俺はお前の一番古い読者なんだよ」って言っていました。

デビューまで時間はかかりましたが、ずっと書き続けられたのは面白がってやっていたからです。面白がっていれば、辛い修行や苦労なんてあるようでないじゃないですか。

そもそも文字を書くこと自体が好きなんですね。原稿は、一枚ずつに「浅田次郎用箋」と印刷された満寿屋の赤罫の原稿用紙に万年筆で書いています。

パソコンを叩けばすごく楽なんだろうけど、文字を書く醍醐味を機械にやらせるのは違うんじゃないのって思います。

今やAIが文章を作る時代ですが、僕の文章をAIが書けるかといえば絶対に無理だと思います。

だから脅威には思っていません。世の中にはいろんな小説があるから、AIでもこれよりはうまく書くだろうっていうものもあります。でも、僕の小説をAIが書くのはいつの時代になっても無理です。

インタビュー後編では、浅田次郎さんの代表作の執筆秘話やこだわりのライフスタイル、そして多摩丘陵にあるご自宅についても伺います。

【インタビュー後編はこちら】「多摩丘陵の3階建てに住んで25年。これがなかなか辛い(笑)」こだわりのライフスタイルやご自宅とは

(取材・執筆/牛島フミロウ 撮影/本永創太)

取材協力:ARIGATO Living/アリガトリビング 神楽坂スタジオ