-

スケルトンリフォームとは?メリットデメリットなどの詳細を解説

-

50㎡マンションのリフォーム費用相場と実例を詳しく解説

-

スケルトンリフォームにかかる費用は?戸建てとマンションに分けて解説

-

100万円の予算でできるリフォームは?お金をかけずに進めるポイントを解説!

-

スケルトンリフォームは500万円でできる?どこまでリフォームできるか解説

-

【2025年版】リノベーション費用ガイド!マンション・戸建て別

-

【必見】倉庫リノベーションの費用相場と住居化の落とし穴!後悔しないためのポイント

-

普通の家を二世帯にリフォームする費用の相場は?リフォーム事例や費用を抑える方法も紹介!

-

別荘をリフォームする費用は?建て替えた方が良い?比較のコツを解説!

目次

耐用年数とは?

耐用年数とは、資産価値がどのくらいの期間維持されるかを示す指標です。建物の構造や用途、設備によって耐用年数は異なり、年数は法律で定められています。

住居用の場合は、以下のとおりです。

| 構造 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造 | 22年 |

| 鉄筋コンクリート | 47年 |

どれくらいの耐用年数かは、国税庁から発表されています。

参照:主な減価償却資産の耐用年数表 国税庁(2025年2月現在)

耐用年数は、後述する減価償却を計算するときの基準となるので、リフォームやリノベーションの際には確認しておきましょう。

減価償却のしくみ

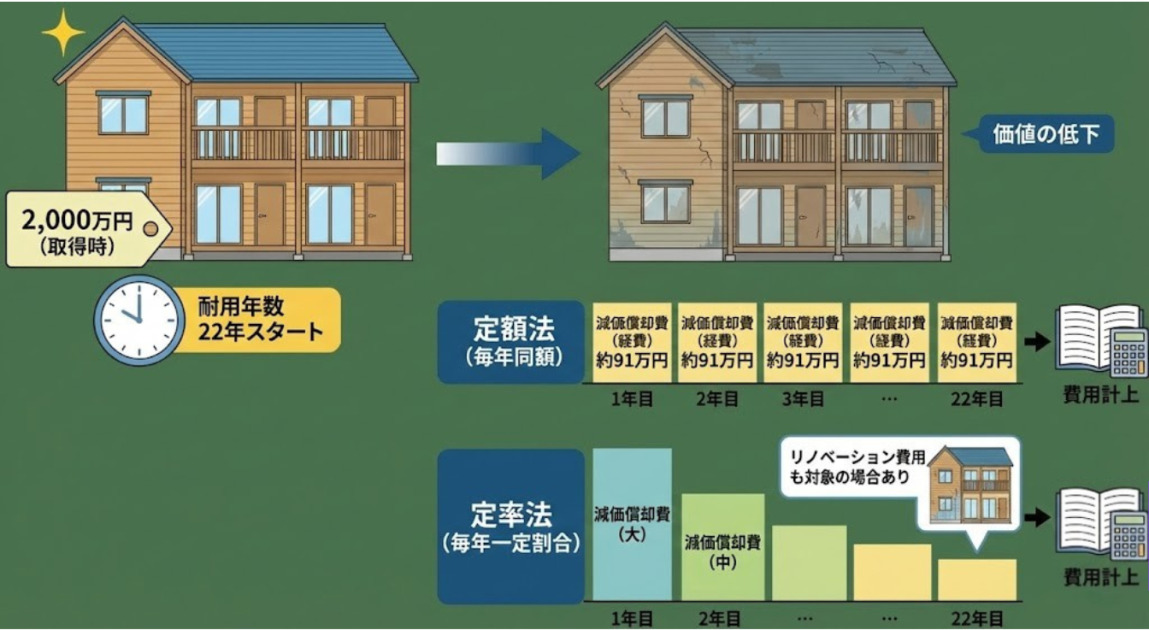

減価償却は、低下していく建物や設備などの固定資産価値を、会計上で費用として数年かけて計上する制度です。たとえば、2,000万円で取得した木造アパートの場合、以下2パターンのどちらかで毎年の経費として計上していきます。

- 2,000万円を22で割った約91万円を毎年計上する

- 毎年まだ計上していない額の一定割合を計上する

減価償却の対象となる資産は決まっており、建物をリノベーションしたときの費用も減価償却の対象となる場合があります。

なお、減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があり、減価償却の対象によってどちらが適用されるか異なります。

建物の価値を向上させるリノベーションは減価償却が必要

建物の改良や機能向上を目的とした工事(リノベーション)は、資本的支出として減価償却の対象となります。

一例としては、以下のようなリノベーションが当てはまります。

- 単身者向けアパートを家族向け住宅に改装する工事

- 省エネ性能を高めるための設備を導入

- 改築や増築、設備の強化・追加

上記のような工事は、建物の資産価値が高まるため、資本的支出とみなされます。一方、老朽化を改善して下がった価値を戻す工事の場合は修繕費とみなされ、減価償却の対象とはなりません。

リノベーションにかかった費用が修繕費と資本的支出のどちらになるかは、明確に定められていません。個人で判断するのではなく、税理士に相談しましょう。

リノベーション費用を減価償却する方法

具体的な減価償却の方法について解説します。

法定耐用年数の確認

リノベーションの工事費を減価償却するには、まず工事内容ごとの耐用年数を確認する必要があります。耐用年数は国税庁が発表しているので、事前に確認しておきましょう。

参照:主な減価償却資産の耐用年数表 国税庁(2025年2月現在)

減価償却方法にあわせて計算

減価償却の計算方法には、以下の2パターンがあります。

- 毎年同じ額を償却する「定額法」

- 初年度の償却額が大きく、年々少なくなっていく「定率法」

どちらで計算しても、最終的な金額は同じです。

エアコンや照明などの設備は「定額法」または「定率法」を選択できますが、建物部分の工事は「定額法」のみ適用されます。

以下のようなものが、建物部分に当てはまります。

- 間仕切り壁の新設

- 外壁塗装工事

- 断熱工事

計算方法は、以下のとおりです。

| 計算方法 | 計算式 |

|---|---|

| 定額法 | 取得価額×定額法の償却率 |

| 定率法 | (取得単価-支払った減価償却)×定率法の償却率 |

耐用年数ごとの償却率は、国税庁が発表しているので、耐用年数とあわせて確認しましょう。なお、建物部分には、リノベーションを行った建物の法定耐用年数を使って計算します。

参照:国税庁 減価償却資産の償却率等表(2025年2月現在)

たとえば、建物のリノベーションでトイレを20万円で交換した場合、トイレの法定耐用年数は15年なので償却率は0.067となります。

定額法の計算式に当てはめると、

20万円×0.067=13,400円

となり、このトイレのリノベーション費用を定額法で減価償却した場合は、6年かけて13,400円ずつ減価償却費として計上することになります。

定率法の場合、まず20万円に定率法の償却率(15年の場合は0.133)をかけます。

1年目は

20万円×0.133=26,600円

です。

2年目は償却した分を引いて計算するので

(20万円-26,600円)×0.133=23,062円

となり、3年目以降も同じように計算し続けていきます。

中古物件をリノベーションしたときの減価償却

店舗やオフィス用の中古マンションなどを新たに購入するケースでは、購入と同時に内装や設備のリノベーションが必要となるでしょう。このようなケースでは、中古で購入した物件の「再取得額」に注意しなくてはなりません。

同じ建物を現在の時点で新たに建てたときにかかる費用のことです。再取得価額、または再調達価額と呼ばれることもあります。

物件を購入した費用のことではありませんので、計算の際に混同しないようにしましょう。

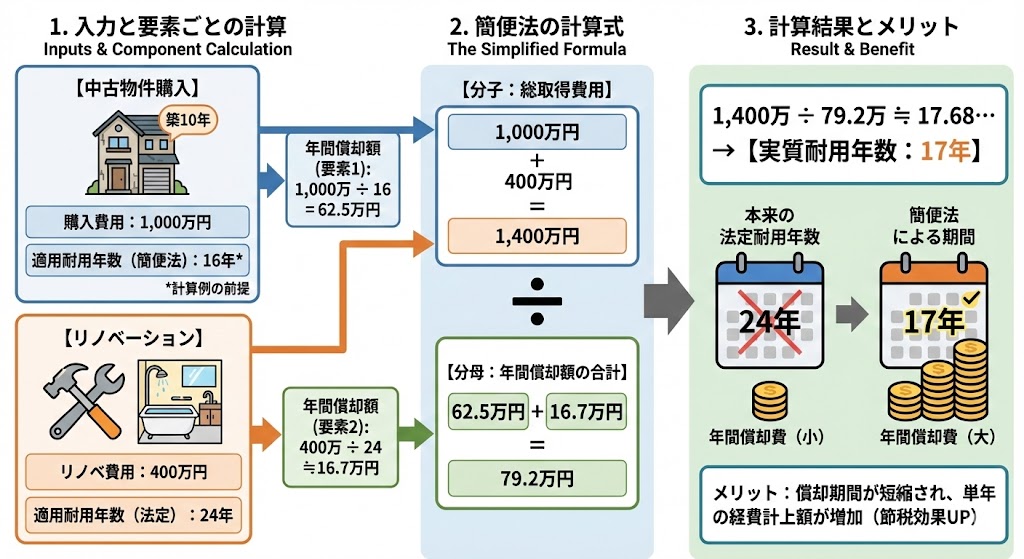

もし、リノベーション費用が購入した中古物件の再取得額の50%を下回っている場合は、「簡便法」という別の計算方法で減価償却費を求められます。

法定耐用年数よりも短い期間で減価償却費を計上し終えられるのが、簡便法のメリットです。簡便法の計算を行うためには、以下4つの数値をそれぞれ求める必要があります。

- 中古物件の購入費用

- リノベーション費用

- 中古物件の簡便法の耐用年数

- 中古物件の法定耐用年数

それぞれの計算方法をひとつずつ詳しく見てみましょう。

簡便法の耐用年数

まずは簡便法の耐用年数を調べていきます。簡便法の耐用年数は、以下の計算式で求めます。

(建物の法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20%

仮に、法定耐用年数が24年の木造の事業用物件を購入し、築年数が購入時点で10年経過していたとします。

この中古物件の簡便法の耐用年数は、先ほどの式に当てはめると、

(24-10)+(10×0.2)=16年

となります。

簡便法による中古物件の減価償却費用

簡便法の耐用年数がわかれば、いよいよ簡便法で減価償却費を計算していきます。

(中古物件の購入費用+リノベーション費用)÷(中古物件の購入費用÷簡便法の耐用年数+リノベーション費用÷中古物件の法定耐用年数)

上記の式に、具体的な例を当てはめて計算してみましょう。

- 法定耐用年数24年の木造物件を、築10年目で購入

- 物件の購入費用:1,000万円

- リノベーション費用:約400万円

- 中古物件の購入費用+リノベーション費用=1,400万

- 中古物件の購入費用÷簡便法の耐用年数=62万5千

- リノベーション費用÷中古物件の法定耐用年数=16万6666

1400万÷(62万5千+16万6667)=17.68

少数手以下は切り捨てになるため、この中古物件の購入費用とリノベーション費用は、耐用年数17年で減価償却を行います。

もし物件購入費用とリノベーション費用に本来の法定耐用年数を当てはめた場合は、減価償却の期間は24年間です。減価償却の期間が長くなるだけでなく、一度に計上できる減価償却費も少なくなってしまい、節税効果が薄くなってしまいます。

リノベーション目的で事業用の中古物件を購入する場合は、物件の再取得額がリノベーション費用の50%以下になる物件を探しましょう。

減価償却の対象外になる2つのケース

リフォームやリノベーション費用が、必ずしも減価償却の対象となるわけではありません。おもには、以下の2パターンで発生した費用は減価償却できません。

- 修繕費とみなされた

- 自己住居部分をリフォームまたはリノベーションした

それぞれ解説します。

資産資産価値を向上させるのではなく、下がった価値を元に戻す工事にかかった費用は、修繕費として処理されるため減価償却の対象外となります。

修繕費となる例は、以下のとおりです。

- 工事費用が20万円未満のもの

- 原状回復のために行われたもの

- 工事費用が20万円を超えているが、3年以内に定期的に行っているもの

- 災害による破損箇所を修復するために行われたもの

下がった価値を元に戻すようなリフォームやリノベーションが、修繕費とみなされます。

自分の居住部分をリフォームやリノベーションした場合も、減価償却の対象外です。

たとえば、運営している賃貸アパートのうち1部屋に自身が居住している場合、建物全体の改修工事を実施しても、自己居住部分の工事費用は減価償却できません。

減価償却は事業用の資産に適用される制度で、個人的な生活空間の改善は事業用の支出とはみなされないためです。

一部が減価償却の対象外になるケースでは減価償却の計算が難しくなるので、税理士に相談しましょう。

自己居住部分リフォームやリノベーションの耐用年数におけるQ&A

リフォームやリノベーションの耐用年数に関する、よくある4つの質問に答えていきます。

- 一軒家の耐用年数は何年ですか?

-

構造によって、以下表のように異なります。

一軒家の構造 耐用年数 木造・合成樹脂 22年 木骨モルタル 20年 鉄筋コンクリート 47年 一軒家の耐用年数 - リフォームとリノベーションの違いは何ですか?

-

老朽化を改善してものの価値に戻すのがリフォームで、新たに設備を導入したり強化するのがリノベーションです。資産価値が向上するリノベーションのみ、減価償却の対象となります。

- リフォームやリノベーションで耐用年数は伸びますか?

-

リノベーションして資産価値が高まった場合は、耐用年数がリセットされて事実上の延長となります。リフォームで資産価値は高まらないので、耐用年数はそのまま継続です。

- 内装工事の耐用年数はどれくらいですか?

-

設備によって異なります。リノベーションする際は、必ず国税庁のホームページで確認しましょう。

リノベーション・フルリフォームの業者選びで後悔しないために

必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!

なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。

とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。

そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!

大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。

また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。

詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ