目次

「風除室(玄関フード)」って何?

玄関まわりの寒さや風雨、雪の吹き込みを防ぐ目的で設けられる「風除室(ふうじょしつ)」。北海道や東北地方などでは「玄関フード」とも呼ばれ、北国の住宅ではごく一般的な設備です。

風除室とは、玄関ドアの外側を壁や屋根で囲って小さな空間にしたもので、屋外と室内の間に“ワンクッション”を設ける構造になっています。冷たい風や雪、雨の吹き込みを防いで断熱性や快適性を高めるほか、防犯や収納力アップ、外観のデザイン性向上など、さまざまなメリットがあります。

【種類・形状別】風除室の後付け費用相場

風除室の後付け費用は、設置場所や形状、仕様によって大きく異なります。以下の表は、代表的な形状ごとの費用相場のめやすです。

| 風除室の種類 | 費用目安 |

|---|---|

| I型 (玄関の正面のみを囲う基本タイプ) | 約20~40万円 |

| L型 (角にある玄関を2面で囲うタイプ) | 約30~50万円 |

| C型/コの字型 (3方向を囲うタイプ) | 約40~60万円 |

| C型/コの字型 屋根付き (3方向を囲い、屋根が付くタイプ) | 約60~80万円 |

※仕様や現場状況によって費用は大きく変動します。必ず現地調査と見積もりを依頼しましょう。

【要注意】風除室の費用が増えるケースとは?

風除室の後付け設置費用は、標準的な条件であれば20~40万円がめやすですが、現場の状況や追加工事の有無によって大きく変わります。ここでは、費用が高額になりやすい主なケースと、それぞれの具体的な注意点を詳しく解説します。

地盤や玄関周辺の高低差・段差が大きい場合

玄関前のポーチやアプローチに大きな高低差や段差がある場合、特に風除室の直前にある段差は危険をともないます。このような状況を改善するには、土間コンクリートで高さを調整したり、階段やスロープを新設したりするなどの工事が必要です。工事内容によっては、10〜20万円以上かかることもあります。

床の仕上げ材の改修が必要な場合

床の仕上げ材(タイルやコンクリートなど)の補修や新設が必要になることがあります。風除室の設置により屋内空間となると、これまで気にならなかった劣化や汚れが目につく場合もあるでしょう。たとえば、2坪程度のタイルを張り替える場合は10〜15万円程度の追加費用がかかります。

雨樋、水道メーター、エアコン室外機などの移設が必要な場合

玄関前に雨樋やエアコン室外機などの設備がある場合、それらの移設や配管工事が必要です。特に、水道メーターは検針できるようにする必要があるため移設が必須となります。これらの費用は内容によって大きく変わり、10〜30万円以上かかることもあります。

屋根や外壁の形状が複雑な場合

屋根や外壁に凹凸が多い、変形しているなど複雑な形状の場合、風除室のパネルやサッシの加工が必要となり、標準品では対応できないケースが増えます。オーダーメイド対応や現場での調整作業が増えることで費用が上がります。

オプション(換気窓、防犯仕様、デザインパネルなど)を追加する場合

標準仕様に加えて、換気窓や網戸、防犯性を高める鍵付きドア、デザイン性の高いパネルなどのオプションを追加すると、それらの費用が追加になります。特にデザインパネルや防犯ガラスなどは美観や機能の向上につながりますが、費用も高額になりやすいです。

複数の条件が重なる場合は大幅な費用増に注意

上記の条件が複数重なると、標準的な費用よりも大幅に増えてしまう場合があります。「風除室の本体価格が30万円なのに、付帯工事に100万円もかかってしまった」というケースもあるのです。必ず現地調査を依頼して、これらの条件をしっかり確認しましょう。

風除室を設置する5つのメリットと、注意すべきデメリット

風除室には、寒さや雪を防ぐだけでなく、暮らしを便利にするさまざまなメリットがあります。ここでは、風除室を後付けする際に知っておきたい代表的なメリットと注意すべきポイントを、わかりやすくご紹介します。

玄関の断熱性・快適性が向上する

屋外と玄関のあいだに空間ができることで、冷たい風の吹き込みを抑えられます。室内の温度が安定しやすくなり、寒冷地ではヒートショック予防にも有効です。毎日の出入りが快適になるだけでなく、冷暖房の効率も上がるため、住宅全体の光熱費削減にもつながるでしょう。

雨や雪、風の吹き込みを防げる

風除室があることで、雨や雪が玄関ドアに直接かかるのを防げます。濡れた傘やコートをその場で扱えるため、室内を汚しにくくなる点も利点です。雪の多い地域では、積雪でドアが開かなくなる事態も避けやすくなります。荒天時でも落ち着いて出入りができるのは安全・安心です。

防犯性が高まる

玄関にもうひとつ扉が加わる構造となり、不審者の侵入を抑止しやすくなります。風除室のドアにも施錠することで、防犯性はさらに高まります。また、外から玄関の内部が見えにくくなるため、プライバシー保護の効果も期待できます。

収納や仮置きスペースとして活用できる

ベビーカーや雪かき道具、灯油タンク、自転車や三輪車など、屋外に置きたくない物の保管場所として役立ちます。雨で濡れた傘や靴なども気軽に置けるため、玄関内を清潔に保ちやすくなります。限られたスペースでも、活用次第で利便性が大きく向上します。また、風除室全体を宅配ボックスのように使える点も便利です。

外観のアクセントになる

風除室を加えることで、建物の外観に奥行きや表情が生まれます。素材や色、屋根形状などを工夫すれば、全体のデザインに調和しつつ、個性を演出することも可能です。特に、古くなった家では玄関の美観を一新する効果も期待できます。ピカピカの風除室が、住まいの印象をリフレッシュしてくれるでしょう。

【デメリットも確認】圧迫感や通風の悪さに注意

便利な一方で、風除室が空間に圧迫感を与えることがあります。特に、設置スペースが限られている場合は、玄関ドアの開閉やアプローチへの通行が窮屈に感じられるかもしれません。

密閉度が高く風通しが悪くなりやすいため、夏は熱がこもったり、冬は結露しやすい点にも注意が必要です。ポーチが屋内空間になることで床の汚れが気になりやすかったり、窓ガラスが増えることで掃除の手間が増えることもあります。

また、建ぺい率の影響など法規制との関係は特に問題になりやすいため、後ほど詳細に解説します。

風除室の種類と選び方|あなたの玄関にぴったりな形はどれ?

風除室を後付けする際には、既存の玄関や建物の形状、アプローチの位置、外観デザインなどに合ったタイプを選ぶことが大切です。目的や使い勝手に合わせて選ぶことで、快適性や利便性がより高まります。

ここでは、代表的な形状とそれぞれの特徴、適した玄関タイプについてご紹介します。あわせて素材やデザインの工夫についても触れていますので、プランニングの参考にしてください。

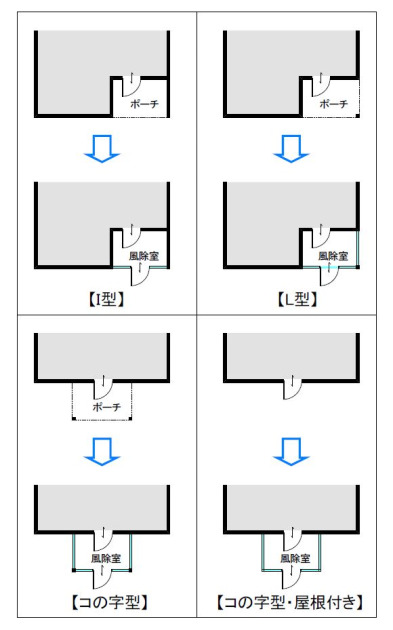

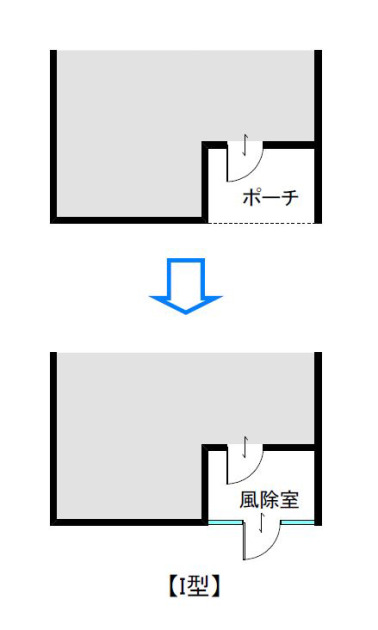

【I型】省スペースで導入しやすい基本スタイル

I型は、玄関の正面側だけを囲う最もシンプルな風除室の形です。間口に沿って一直線に設置される構造のため、狭いスペースにも対応しやすく、比較的リーズナブルに設置できます。既存のポーチが玄関の正面にある住宅に適しており、工事も短期間で済むケースがほとんどです。

使い勝手やデザイン性を高めるには、庇の延長や側面パネルの追加など、オプションの工夫も有効です。シンプルながら実用性が高いスタイルです。

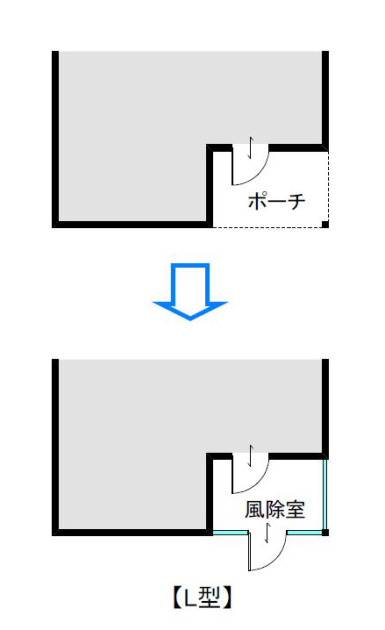

【L型】風雪をしっかりガードする人気形状

L型の風除室は、玄関ポーチの2方向を囲う構造で、家の角に玄関がある住宅に適しています。正面からだけでなく側面からの風や雪もしっかりと防げるため、寒冷地ではとくに人気の高いスタイルです。収納スペースにもゆとりがあり、ベビーカーや除雪道具なども無理なく置けます。

明るく開放的な空間になり、デザイン面でも立体感が出やすく外観にメリハリを加えられるのも魅力です。設置にはある程度のスペースが必要ですが、実用性と快適性を両立させたい方におすすめの形状です。

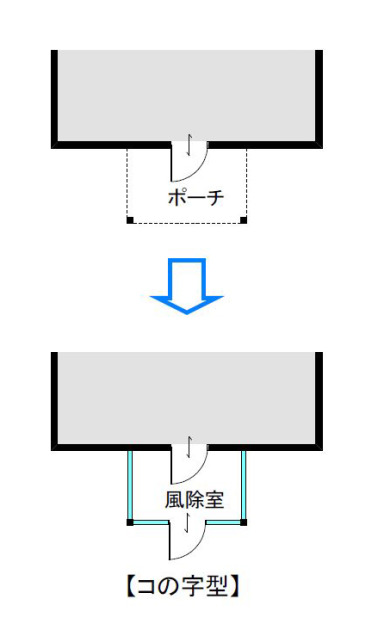

【コの字型】三方向を囲って快適性と安心感をアップ

コの字型(C型・U型)は、玄関ポーチの3面をパネルで囲うことで、より高い断熱性と遮風・遮雪効果を実現します。正面・側面の両方から風が吹き込むような立地では、非常に有効なタイプです。屋内と同等の快適な空間に近づけやすく、仮置きスペースとしても幅広く使えるのが利点です。

防犯面でも、外部から玄関内が見えにくくなるため安心感が高まります。設置には十分なスペースと費用が必要ですが、冬の負担を軽減したい家庭には最適です。

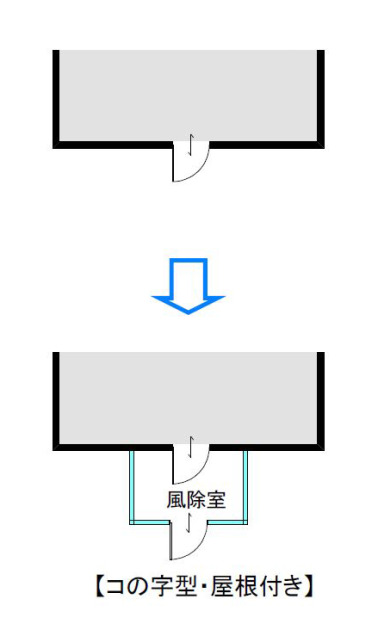

【コの字型・屋根付き】ポーチがなくても設置できる

既存のポーチがない住宅でも設置可能なのが、屋根付きのコの字型風除室です。玄関ドアの前に、新たに囲いと屋根を設ける構造のため、建物側に下屋や庇がない場合にも対応できます。雨や雪の吹き込みを広い範囲で防げるため、快適性は非常に高くなります。

また、屋根によって玄関まわりが濡れにくくなり、出入り時の安全性も向上します。スペースと費用はやや必要ですが、ポーチのない住宅でも快適性を得たい場合には有力な選択肢です。

屋根付き風除室の後付けでは、建物の外形が大きくなり建築面積も増加するため、建ぺい率に注意が必要です。

【素材・デザイン別】見た目と性能を左右する選びのポイント

風除室の印象は、使用される素材やデザインによっても大きく変わります。フレーム部分はアルミ製が主流で、カラーはブラック、ホワイト、シルバー、ステンカラーなど数種類から選べることが多く、建物に合わせて外観の統一感が図れます。

パネルはガラスやポリカーボネートが一般的で、採光性や断熱性、防犯性能に応じて選択が可能です。明るさや開放感を重視する場合は、透明パネルを使用し、プライバシーを重視する場合は半透明のパネルも選択できます。

床面を工事する場合にはタイルや土間コンクリートなどを選択できるほか、樹脂デッキ材などを採用するケースもあり、既存の仕上げとのバランスも重要です。建物との調和を意識しながら選ぶことで、見た目と機能を両立した空間を実現できます。

【さらに便利に!】選べるオプション仕様

風除室は、住まいの快適性や利便性をさらに高めるために、さまざまなオプション仕様を選択できます。通風や採光、防犯、意匠性への配慮など、多様なニーズに応じた拡張が可能です。以下に、主なオプション仕様を紹介します。

- 換気窓

- 網戸

- ポスト受口

- 屋根部の積雪対応強化

- 吊り下げ式物干しバー

- 玄関照明

- 上吊り式ハンガー引き戸

【最重要】風除室の後付けに関わる建築基準法と確認申請の注意点

風除室を後付けする際は、建築基準法や確認申請といった法的な観点をしっかり理解しておくことが非常に重要です。場合によっては「違法建築」とみなされ、将来の売却や住宅ローン、火災保険などに支障が出ることもあります。

この章では、風除室の設置が法的にどのような扱いになるのか、どんな場合に確認申請が必要なのか、また、注意すべき制限や手続きについて具体的に解説します。安心・安全に後付けを進めるために、必ず事前に確認しておきましょう。

風除室の後付けは「増築」扱い?建築基準法との関係を正しく理解しよう

風除室の後付けは簡易な工事と思われがちですが、建築基準法上は「増築」とみなされることがあります。

たとえば、もともと開放されていて床面積に算入されていないポーチやアプローチに風除室を設ける場合、屋内空間とみなされて延べ床面積に算入されます。さらに屋根付き風除室の場合は、建築面積(建物を真上から見たときの外周部分の面積)も増えるため、建ぺい率の計算にも影響します。

このように、後付けの風除室でも増築とみなされれば、建ぺい率・容積率・防火・耐火基準・斜線制限など、既存の建物と同様に建築基準法の制限が適用される点に注意が必要です。

【10㎡の壁に注意】確認申請が必要なケース・不要なケースと手続きの流れ

建築確認申請が必要かどうかの判断は、「増築面積10㎡超」と「地域区分(防火・準防火地域)」がポイントです。建築基準法では、10㎡を超える風除室の増築、あるいは面積に関係なく防火地域・準防火地域での増築の場合に、確認申請が必要です。

一方で、10㎡以下かつ防火規制のない地域であれば、原則として確認申請が不要になります。ただし確認申請が不要でも建築基準法に適合している必要があるため、建築士などの専門家によるチェックが不可欠です。見積もりや計画段階で、工事業者に必ず法適合性を確認しておきましょう。

要注意!確認申請が不要な場合でも建ぺい率・容積率オーバーの危険性

確認申請が不要なケースであっても、建ぺい率や容積率を超えてしまうと、違法建築となるリスクがあります。これは風除室のように延べ床面積が増える工事では特に起こりやすく、見落とされがちなポイントです。

たとえば、現時点で建ぺい率・容積率がギリギリの状態であれば、たとえ1㎡でも規定オーバーになる可能性があります。後から指摘されると、撤去や是正工事を求められることもあるため、事前に敷地条件と建物規模の確認を行っておくことが不可欠です。

防火地域・準防火地域にお住まいなら防火戸の規定も必ず確認を

都市部や市街地に多い「防火地域」や「準防火地域」では、風除室に使う建材にも厳しい基準があります。たとえば、屋外に面する玄関ドアやサッシ部分には防火性能を持つ「防火戸」の使用が義務付けられる場合があり、通常のガラスやパネルでは適合しないこともあるのです。

既存の玄関ドアが防火戸仕様の場合、それに接続する風除室も同等以上の防火性能を確保しなければなりません。風除室で防火戸として認められる製品はほとんどないため、知らずに設置すると建築基準法違反になってしまうことがあります。対象地域に該当するかどうかを自治体の建築指導課などで確認しておくと安心です。

既存建物の構造計算への影響は?安全性を第一に考えた計画が必須

風除室を後付けすることで、既存の建物に新たな荷重が加わります。特に屋根付きタイプや大型の風除室では、風圧・積雪荷重・地震時の揺れに対して安全性が保たれていることについてチェックが必要です。

たとえ簡易な工事に見えても、構造的なバランスが崩れると建物全体の耐久性に悪影響を及ぼすことがあります。特に築年数が古い住宅では、構造体の劣化や設計基準の違いもあるため、増築に伴う構造安全性の確認は、建築士や設計者の判断を仰ぐようにしましょう。

敷地と道路の境界もチェック!道路斜線制限などの法的制限を見落とさないで

屋根付きの風除室を後付けする場合、建物の前面が道路に近づくことで「道路斜線制限」という規制に違反する可能性があるため、注意が必要です。

また、敷地と道路の境界が不明確な場合、建築物が道路境界を越えて設置されてしまう可能性もあります。工事前に「境界確定図」や「敷地測量図」などで敷地と道路の位置関係を明らかにしておくと、後のトラブルを避けることができます。

【まとめ】法規チェックは専門業者への相談が不可欠!グレーな施工を避けるために

風除室の後付けは小規模なリフォームに見えるかもしれませんが、建築基準法上はれっきとした「建築行為」に該当することが一般的です。建築確認申請の要否や容積率・建ぺい率、道路斜線、防火、構造などの複数の法規制が絡むため、自己判断やネットの情報だけで進めるのは非常に危険です。

工事の前には、必ず建築士や経験豊富なリフォーム業者に相談し、自宅の敷地や建物状況に合った計画を立てましょう。不明な点がある場合は自治体の建築指導課などに問い合わせ、後々のトラブルにつながりかねないグレーな工事は避けましょう。

風除室をお得に設置する3つのポイント

風除室の設置は快適性や利便性を高める反面、それなりの費用がかかります。賢く設置するには、費用のかかるオプションを避ける工夫や、複数の業者を比較して最適な提案を選ぶことが大切です。さらに、条件次第では補助金の対象となる可能性もあるため、工事内容や制度の要件をよく確認しましょう。

コツ1:スタンダードなプランを利用してオプションを避ける

各メーカーや施工業者によっては、標準的なサイズ・仕様の風除室を低価格で提供していることがあります。デザインや素材、鍵やガラスの種類などを個別にカスタマイズすると費用が一気に跳ね上がるため、可能な限り既製プランを選び、オプションを追加しすぎないようにしましょう。

既成サイズに収まる設計であれば、施工もスムーズに進みやすく、工期短縮によるコスト削減も期待できます。

コツ2:実績のある複数業者から相見積もりを取って費用と提案内容を比較する

同じような仕様でも、業者によって価格差や施工内容に違いがあります。風除室本体は既製品ですが、既存の外壁や屋根との取り合いに工夫や技術が必要なため、価格や仕上がりに想像以上の大きな差が出ることがあるのです。施工実績が豊富な業者を複数選び、提案内容と見積もりをしっかり比較検討することをおすすめします。

また、風除室の後付け工事では雨漏りのリスクもあるため、保証やアフターサービスの有無などもあわせて確認しましょう。

補助金の対象になるのは、バリアフリーや断熱改修などを含む場合

風除室単体の設置工事では、多くの場合、国や自治体の補助金の対象にはなりません。しかし、以下のようにバリアフリー性や断熱性の向上につながる改修工事を含む場合には、補助対象になることがあります。

- 玄関ドアを引き戸に交換し、段差を解消する:バリアフリー化の一環として評価され、自治体の補助事業や介護保険の対象になることがあります。

- 玄関ドアや窓を断熱性能の高いものに交換する:断熱改修として、「住宅省エネ2025キャンペーン」などの省エネを目的とした補助制度の対象になる可能性があります。

家のバリアフリー化や断熱性の向上も検討している場合、これらの工事を同時に行うことでお得に風除室を設置できるケースもあるため、リフォーム業者に確認してみましょう。

人気メーカー別・おすすめ風除室3選

風除室選びでは、信頼できるメーカーの製品を比較し、それぞれの家に合ったタイプを選択することが大切です。ここでは、国内で実績のあるYKK AP・LIXIL・三協アルミの主力モデルを紹介します。

それぞれが異なる特徴を持っており、豊富なバリエーションの中から、ライフスタイルや住まいに合わせた製品を選択できます。

YKK AP「セフターⅢ」

YKK APが展開する「セフターⅢ」は、住宅用風除室の中でも人気の高いロングセラーモデル。アルミ押出形材による堅牢な構造で、耐雪性能は約65cmと安心感があります。スライド引戸や高窓、ランマ窓といった多彩な開口デザインが用意されており、設置場所に応じた柔軟なカスタマイズが可能。

外壁や玄関ドアとの色調コーディネートも楽しめ、玄関周りの見た目と使い勝手の両方を重視する方におすすめです。

LIXIL「ツインガードⅢ」

LIXILの「ツインガードⅢ」は、風除室に“エントランスルーム”としての価値を持たせたい方に最適なモデルです。花粉・ホコリ・風雪の侵入を抑え、室内の清潔さと快適性を維持。収納スペースとしても活用しやすく、日常の利便性が大きく向上します。

標準仕様でも上吊り引戸や袖付き2枚引などのバリエーションが用意され、住宅外観との一体感が生まれるのも魅力です。機能美と快適性を求める住まいにフィットします。

三協アルミ「暖たす」

三協アルミが提供する「暖たす」は、コストパフォーマンスに優れた風除室。手ごろな価格帯ながら、引戸・框戸・親子ドアなど使いやすさを追求した設計が魅力です。ハンガー式ノンレール構造により、出入りの際のストレスを軽減。屋外からの風や雨を遮りつつ、エントランスに温もりをプラスします。

住宅に馴染みやすい落ち着いたデザインも特徴で、機能と価格のバランスを重視したい方に適しています。

風除室の後付けに関するQ&A|よくある疑問をスッキリ解消!

風除室の設置を検討している方の中には、「工事期間は?」「固定資産税は?」「既存のドアは使える?」など、細かな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ここでは、風除室にまつわるよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

- 風除室の設置工事にかかる期間はどのくらい?

-

標準的な施工期間は、組立から取り付けまでで1~2日程度です。土間のコンクリート打設やタイル張り工事がある場合や、電気・照明工事をともなう場合は、もう少し長くなることもあります。また、雨や雪、強風など天候によって作業が中断される可能性もあるため、事前に工期に余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。

- 風除室工事中は玄関の出入りに影響しますか?

-

工事中は玄関付近に作業スペースが必要となり、一時的に出入りがしづらくなる場合があります。ドアの開閉が制限される時間帯もあるため、事前に業者と工程を確認し、必要に応じて別の出入口を準備することも検討しましょう。

- 風除室の日常的なメンテナンスや掃除は大変?

-

掃除の頻度は、季節や地域にもよりますが月1回程度がめやすです。窓ガラスの汚れや引き戸レールの塵、砂などを取り除くことで、美観と機能を長く保てます。特に湿度の高い季節には、カビの原因にもなるため、こまめに清掃しましょう。掃除の際は中性洗剤を使い、柔らかい布やスポンジで優しく拭くと、表面を傷つけずに清掃できます。

- 風除室を設置すると固定資産税は上がるの?

-

風除室は原則として「建物の一部」とみなされ、固定資産税の課税対象になる可能性があります。ただし、自治体ごとに判断基準が異なり、基礎の有無や構造などによって判断されます。

実際には課税対象とならないケースもあるため、事前に市区町村の固定資産税課などに確認しておくと安心です。

- 既存の玄関ドアはそのまま使える?交換も必要?

-

多くの場合、既存の玄関ドアはそのまま使用できます。ただし、ドアの開き方や設置位置によっては、風除室の柱やガラス戸と干渉してしまうケースもあります。ドアの改修には多くの費用がかかるため、既存のドアに応じた風除室のプランを選ぶことをおすすめします。事前に施工会社にドアの形状や寸法を確認してもらうとよいでしょう。

- 雪が多い地域(北海道など)で風除室を設置する際に特に気をつける点は?

-

積雪の多い地域では、耐雪性能を重視したモデルを選ぶことが最優先です。耐雪強度(例:積雪60cm対応など)が明記されている製品が多く、地域の実情に合ったものを選ぶことが重要です。ただし、豪雪地域の積雪に対応する製品はほとんどないため、雪下ろしのしやすさも確認ポイントです。施工業者にも地域特有の注意点を事前に相談しましょう。

- 雨漏りや湿気が心配…効果的な対策はある?

-

風除室の雨漏りを防ぐには、接合部の防水処理が重要です。屋根と外壁の隙間にはコーキングを施し、屋根材の重ね合わせも適切に行う必要があります。また、内部の湿気対策としては通気口や換気窓のオプションを追加したり、床材に水はけが良く乾きやすい素材を選ぶことが効果的です。

- DIYで風除室は設置できる?

-

風除室はサイズも大きく、構造体との接合や防水処理、風雪対策などが必要となるため、工事には高度な技術が求められます。施工不良による雨漏りや強風被害のリスクがあるだけでなく、自治体への建築確認申請が必要なケースもあり、個人での対応は難しいでしょう。安全性と長期的な品質を考慮し、経験豊富な専門業者への依頼をおすすめします。

玄関ドアリフォームの業者選びで後悔しないために

必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!

なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。

とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。

そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!

大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。

また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。

詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ