2024年04月18日更新

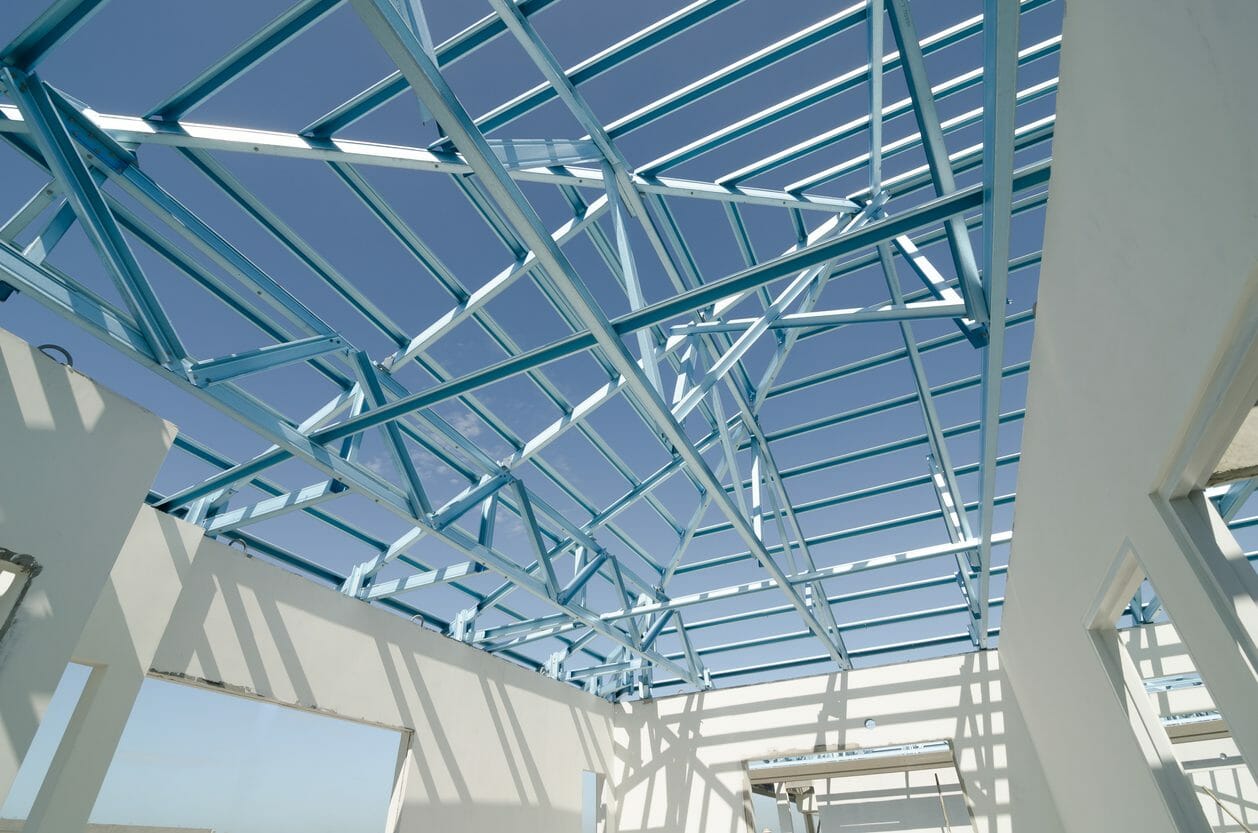

屋上に部屋を作りたい!屋上にプレハブ増築は合法的に可能?

戸建て住宅の屋上部分にプレハブを増築することはできるのでしょうか?屋上に増築する際にどのような問題が出るのか、建築基準法や建物への影響、実際の利用状況などを踏まえ、プレハブの増築が出来るか出来ないか考えてみましょう。

目次

戸建て住宅の屋上にプレハブで部屋を増築することはできるのか?

ホームセンターなどに行くと、約1畳程度の物置サイズから約6畳を超える部屋サイズのものまでさまざまな大きさのプレハブが販売されています。

このプレハブは基本的に庭などの開いた土地に設置するためのものなのですが、空いた土地がない場合などに建物の屋上に増築することはできるのでしょうか?

先ず結論から言ってしまえば、小さな倉庫程度を置くにしても固定方法や重量など、かなり難しい話となります。

一般的な戸建て住宅の屋上部分にプレハブを増築したい場合には、いくつかクリアしなければならない問題があります。

屋上部分へのプレハブ増築でどのような問題が起こりえるのか、建てる前から建てた後まで確認してみましょう。

プレハブを建てる前に知っておきたい注意点とは

一般的な住宅の屋根にプレハブを建てる場合、まず問題となるのが屋根の強度と建築基準法の高さ制限です。

プレハブは小さな倉庫タイプの製品ならそれほど重量はありませんが、部屋タイプでしっかりとした断熱が施されているものの場合、重さは1平方メートルあたり約120kgになります。

約6畳の大きさがあるプレハブを増築した場合、メートル換算すると6畳で約11平方メートルとなりますので、総重量は約1.3tです。

これだけの重量が屋上に設置された場合、家屋の屋根や構造部分には大きな負荷がかかってしまい、屋上部分の崩落や建物強度の低下、地震発生時の重心変化による家屋の倒壊などが起こる可能性があります。

もちろん、重量鉄骨造などの強度に優れた建物ならこの重量でも耐えることができますが、一般住宅に多い軽量鉄骨造の場合は耐荷重の面で設置は難しいでしょう。

また、建築基準法上の高さ制限についても注意が必要です。

建築基準法では、地域によって建物の高さが制限されており、第一種低層住宅専用地域では10mまで、第二種低層住宅専用地域では12mまでとなります。

高さ制限では、この他にも道路斜線制限というものもあり、こちらは敷地が面している道路の反対側にある境界線から一定の角度内に建物を収めなければなりません。

この高さについては、地域によって勾配率が定められており、住宅系地域なら1.25、その他の地域では1.5となります。

勾配率とは、距離あたりどれだけ傾斜があるかを表す数字で、1.25なら1mで1.25mの高さまで高くなっているということです。

例えば、敷地から道路の反対側の境界線までの距離が10mなら、敷地の境界では12.5m以内に建物を収める必要があります。

ですので、戸建て住宅では建物の高さを確保するために、道路斜線制限の勾配に屋根の勾配を合わせた設計が行われることが多いのです。

もし、木造一戸建て平屋で2階がないという場合なら増築は可能ですが、2階建て以上ではこれらの高さ制限に抵触する可能性が高く、元々ぎりぎりの高さで建てていた場合などはまずプレハブを増築することはできません。

屋上へのプレハブ増築では風の問題にも注意が必要

プレハブの建物やユニットは、現地でパネルなどの部品を組み立てて作られています。

プレハブはそのお手軽さから地面の上に乗せるだけで施工できると誤解されることも多いのですが、実はプレハブの設置を行う際には一般家屋の新築時に近い基礎工事が必要です。

プレハブを設置する場合には、まず地面を掘って型枠を作り、鉄筋であらかじめ基礎の形を作った後にコンクリートを流し込んで成型、同時にコンクリートアンカーという建物と基礎を接続する部品も埋め込みます。

これは、台風などによって建物に強い風が当たった際に建物が吹き飛んだりするのを防ぐために行われるのですが、屋上にプレハブを設置する場合、これだけの基礎を用意することができません。

鉄筋コンクリート造のビルなどでリフォーム用に基礎となるコンクリートアンカーが最初から用意されているなら設置も可能ですが、ゼロから基礎を作っていくのは重量面や構造面から難しいと言えます。

もちろん、基礎なしでの設置やワイヤーなどで縛り付けるといった固定方法では十分な固定が不可能なため、法律的にも問題となるでしょう。

プレハブの増築リフォームが可能な場合に注意することは?

建物の高さや重量、基礎の問題がクリアでき、プレハブによる増築が可能となった場合にはどのような点に注意する必要があるのでしょうか?

屋上にプレハブの増築リフォームを行う場合、まず大切なのはプレハブまでどうやって移動するかです。

屋上に階段室があり、簡単に屋上に移動できる構造なら大丈夫ですが、梯子で登る場合や外階段で登る場合には移動の手間が大きくなってしまいます。

また、階段部分からプレハブの出入り口までの移動についても、渡り廊下のような構造にするか、階段室にプレハブの出入り口を直結しておかなければ、天候が崩れた際の移動が難しくなるでしょう。

移動の問題以外にも、水道や電気の問題もあります。

電気については屋外から配線を引き回せば対応できますが、上下水道を設置する場合には既存配管からの延長工事が必要です。

上下水道をプレハブに用意する場合、壁や屋根の一部を撤去して配管工事を行うことになるため、工事費用はプレハブ本体の購入価格を上回ってしまうかもしれません。

増築の際には建築確認申請の提出が必須

建築確認申請とは、建物の新築および増築を行う際に建物が建築基準法に違反していないか、建物の強度は十分かなどを判断するために行われる申請です。

確認申請は10平方メートルを超える広さの増築を行う場合に必須の手続きで、もし申請せずに増築工事をした場合、構造物の撤去命令が下ることもあります。

この申請では、増築部分の設計書や構造計算書などが必要となり、プレハブ増築の場合は混構造となることが多く、計算が難しくなるため、リフォーム会社や建築士に書類等の作成と申請を依頼した方が安心です。

この混構造とは、複数の構造材で建てられた建物のことを言い、例えば1階部分が鉄筋コンクリート造、2階以降を木造にした場合などがこれにあたります。

プレハブ増築の場合、小さな倉庫や約5畳までの広さなら確認申請が不要となる範囲となりますが、確認申請が不要でも建築基準法に適合した建築を行わなければならない点は変わりません。

確認申請が不要な構造物は、業者によっては違法建築でも請け負うケースもありますが、増築しても、建築基準法に違反していると判断された場合には、未申請の場合と同じく撤去、もしくは是正工事が必要となります。

台風などで倒壊し人にけがをさせたり物を壊した場合は民事賠償や刑事罰などのリスクも生じます。

DIYで屋上にプレハブを増築することはできるのか?

倉庫サイズなどの小さなプレハブならDIYでの施工もできますが、部屋サイズの大きなものとなるとリスクが大きいのでおすすめはできません。

これは、大きくなればなるほど基礎への固定不良による問題や、法律上のリスクが増大してしまうからです。

リフォーム会社などに施工を依頼すると工事費用がかかり、DIYより費用が高くなりますが、トラブルの際には補償が受けられるだけでなく、確認申請についても行いやすくなります。

また、増築後の安全性も確保できるため、プレハブを屋上に増築する際には、必ずリフォーム会社や建築士などのプロに依頼するようにしましょう。

屋根リフォームで、優良な会社を見つけるには?

本記事の屋根リフォームは一例で、「費用・工事方法」は物件やリフォーム会社によって「大きく異なり」ます。複数社の見積もりを「比較」をすることが重要です!

実際のリフォーム費用が気になった方は見積もり比較のステップに進みましょう!

「本当に信頼できる会社が分からない……」「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒……」

そんな方のため、無料で簡単に比較できるようになっています。

大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、1000社以上が加盟しており、全て厳正な審査を通過している会社ですので安心してご利用できます。

後悔しないリフォーム・満足できるリフォームのため、慎重にリフォーム会社を選びましょう!

無料で一括最大3社の

リフォーム見積もりをする