-

間取り変更リフォームのビフォーアフターを紹介!費用や注意点も解説

-

2階を増築する費用はどれくらい?必要な工事の方法も解説!

-

6畳を増築する費用相場は?1階・2階・離れの3パターンで解説!

-

一部屋増やすリフォーム費用は?増築・改築の方法や事例を紹介

-

平屋を2階建てに増築できる?増築のメリット・デメリットは?費用の目安も解説!

-

離れの増築費用はいくら?トイレ付きの相場は?建築条件からおしゃれな事例まで徹底解説

-

二世帯住宅に増築するリフォームにかかる費用は?完全分離、部分同居などの詳細も解説!

-

増築のやり方・手順を完全ガイド!失敗しないための具体的な方法と流れ

-

屋根裏部屋の増築にかかる費用の相場は?メリット・デメリットも紹介!

目次

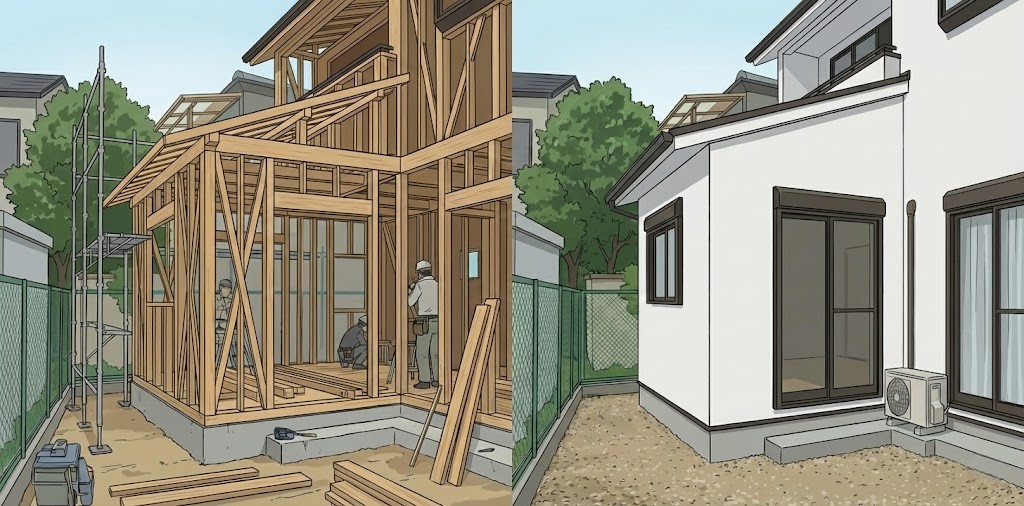

増築とは?改築と何が違う?

増築とは、建物の床面積を増やすリフォームのことを指します。現在ある建物の敷地内に、新たな部屋やスペースを付け加えるイメージです。

- 寝室の隣にサンルームを新しく設ける

- お風呂を広げる(既存の浴室スペースを拡張する)

- 使っていないバルコニーを部屋にする

- 離れを建てる

床面積が増えることで、手狭だった空間を広げたり、収納や趣味のスペースを確保したりと、住まいの使いやすさや快適性を大きく向上させられるのがメリットです。

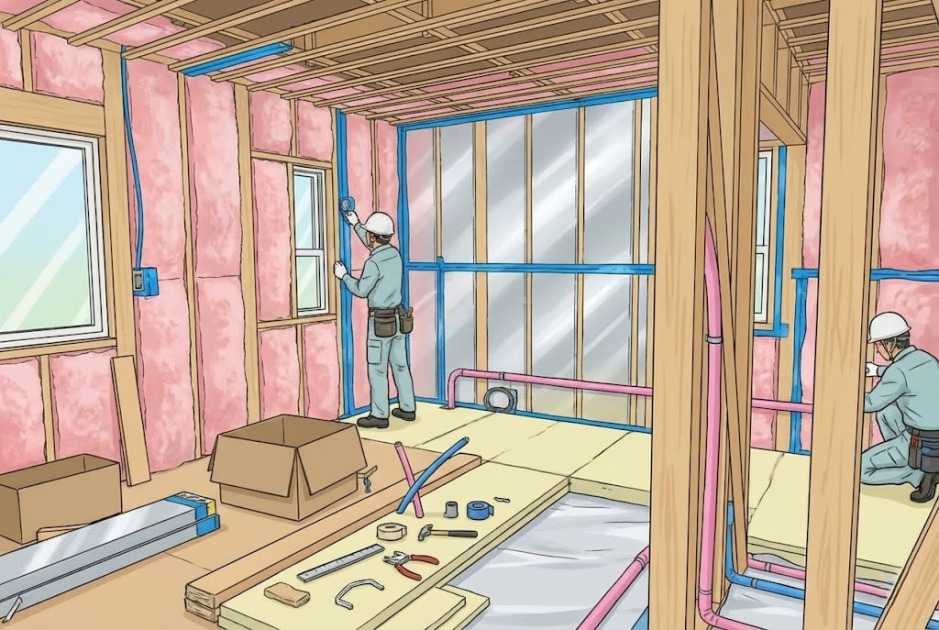

一方、改築は建物の床面積は変えずに、水まわりの設備を交換したり、間取りを変更したりするリフォームのことを指します。建物の「形」や「広さ」はそのままに、内部の機能や使い勝手を変えるイメージです。

- 水まわりの設備を交換する

- 間取りを変更する

- 壁を解体して断熱材を入れ、家の断熱性能を高める

- 内装材(壁紙、床材など)を全て貼り替える

改築は、今の家の性能向上や機能改善を目的とすることが多く、床面積が増えないため、増築に比べて法的な手続きが簡素になる傾向があります。

増築と改築、どちらの工事になるかで、建築確認申請の必要性や費用、工期も変わってきます。ご自身の計画がどちらに該当するか不明な場合は、リフォーム業者に相談してみましょう。

【畳数別】増築の費用相場

増築にかかる費用は、木造住宅の場合、2畳あたり50〜100万円が相場とされています。この単価に増築したい広さ(畳数)をかけることで、おおよその本体工事費用を算出できます。

| 畳数 | 費用相場 (木造1階・洋室の場合) |

|---|---|

| 2畳 | 50万〜100万円 |

| 4畳 | 100万〜200万円 |

| 6畳 | 150万〜300万円 |

| 8畳 | 200万〜400万円 |

| 10畳 | 270万〜550万円 |

上記の費用相場は、基本的に「洋室」や「居室」など、特別な設備を設けないシンプルな増築を想定しています。計画によっては上記の費用相場よりも金額が高くなる可能性もあります。

- 水まわり設備を交換する

- 鉄骨造やRC造の建物で増築する

- 地盤改良工事が必要である

- 築年数の古い建物で増築する

- 2階以上に増築する

上記のように、増築費用はさまざまな要因で大きく変動します。正確な金額を知るためには、リフォームのプロに見積もりを依頼して確かめる必要があります。複数の業者で「相見積もり」を取り、内容を比較検討することで、信頼できる業者を見つけられるでしょう。

【箇所別】増築の費用相場

増築の費用は、どこをどのように増やすかによって大きく変わります。ここでは、希望のリフォーム内容に合わせた費用相場を箇所別に紹介します。

ご自身の増築計画と照らし合わせて、具体的な費用感をつかんでみましょう。

居室(リビング・子供部屋・和室)

増築の中でも、リビングや子供部屋、和室といった「居室」の増築は、水まわり設備を新設しない限り、比較的費用を抑えやすい傾向にあります。たとえば、10畳のリビングを増築する場合の費用は350万〜600万円が目安です。

| 増築箇所 | 費用相場 (木造1階への増築を想定) |

|---|---|

| リビング (10畳) | 350万〜600万円 |

| 子供部屋 (6畳) | 180万〜350万円 |

| 和室 (6畳) | 190万〜380万円 |

水まわり(キッチン・お風呂・洗面所・トイレ)

水回りの増築は、既存の建物の構造だけでなく、給排水・ガス・電気といったライフラインの工事が複雑になるため、居室の増築と比べて費用が高額になる傾向にあります。

たとえば、4.5畳のキッチンを増築する場合にかかる費用は290万〜600万円が目安です。

| 増築箇所 | 費用相場 (木造1階への増築を想定) |

|---|---|

| キッチン (4.5畳) | 290万〜600万円 |

| お風呂 (2畳) | 150万〜400万円 |

| 洗面所 (2畳) | 130万〜250万円 |

| トイレ (2畳) | 130万〜250万円 |

予算内に収まる増築を実現するためには、すべての水まわり設備をハイグレードにするのではなく「どこにこだわり、どこで費用を抑えるか」というメリハリをつけることが大切です。ご自身のライフスタイルに合わせて、本当に必要な機能とデザインを見極め、予算に合った設備機器のグレードを選びましょう。

居室以外(玄関・廊下・縁側など)

居室や水回り以外にも、住まいの機能性や快適性を向上させるために、玄関や廊下、縁側などの増築を検討するケースがあります。これらの増築は、比較的費用を抑えられる場合が多いものの、場所や構造によって大きく変動するため注意が必要です。

たとえば、木造の建物の1階に2畳の玄関を増築する場合、70万〜150万円が目安です。

| 増築箇所 | 費用相場 (木造1階への増築を想定) |

|---|---|

| 玄関 (2畳) | 70万〜150万円 |

| 廊下 (2畳) | 60万〜120万円 |

| 縁側 (6畳・屋内) | 80万〜250万円 |

2階に独立した玄関を増築するケースは珍しいものの、その場合は安全確保のための仮設足場の設置が必須となり、足場の設置だけで100万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。

とくに、2階へのアクセス手段として鉄筋コンクリートやモルタル製の外階段を新設する場合は、強度の確保や防水処理も必要なため、200万円を超える高額な費用が発生することもあります。

そのため、玄関や廊下を増築する場合は、玄関や廊下までの動線計画と、その実現にかかる費用なども含めて検討することが大切です。

外まわり(バルコニー・ベランダなど)

洗濯物干し場・セカンドリビング・趣味の空間など、さまざまな用途で活用できる空間を増築することで、敷地を有効活用できます。しかし、これらの空間は屋外に面しているため、防水性や耐久性、構造の安定性が重要となり、その費用もさまざまです。

たとえば、幅1,800mm・奥行き900mmの屋根がないバルコニーを増築する場合にかかる費用は、30〜70万円が目安です。

| 増築箇所 | 費用相場 (木造1階への増築を想定) |

|---|---|

| バルコニー 幅:1,800mm×奥行き:900mm ※屋根なし | 30万〜70万円 |

| ベランダ 幅:1,800mm×奥行き:900mm ※屋根なし | 45万〜90万円 |

| テラス 6畳 ※屋根なし | 10万〜50万円 ※屋根ありの場合、追加で15万円〜 |

| サンルーム 幅:2,700mm×奥行き:1,800mm ※屋根あり | 50万〜150万円 |

これらの外回りの増築は、単なるスペースの追加だけでなく、建物の外観デザインや日当たり、風通しにも影響を与えます。そのため、増築の目的や予算、既存建物の構造や敷地の状況を総合的に考慮することが大切です。

駐車場(カーポート・ガレージ・物置)

車や自転車の保護、収納スペースの確保を目的とした物置の増築も、住まいの利便性を高める重要なリフォームです。これらの増築は、選ぶ製品の種類や地域特性によって費用が大きく変動します。

たとえば、積雪があまりない一般地域で、1台用のカーポートを増築する場合にかかる費用は20〜50万円が目安です。

| 増築箇所 | 費用相場 |

|---|---|

| カーポート 1台用・一般地用 | 20万〜50万円 |

| カーポート 2台用・一般地用 | 40万〜90万円 |

| ビルトインガレージ 1台用 | 150万〜400万円 |

| 物置 幅3,600mm×奥行き1,500mm×高さ2,000mm | 30万〜80万円 |

積雪地では、積雪の重みに耐えられる高強度な製品を選ぶ必要があります。積雪の重みに耐えられない製品を選ぶと、大雪時に屋根が積雪の重みに耐えきれず破損したり、最悪の場合倒壊して車や人に被害が及んだりする可能性があります。

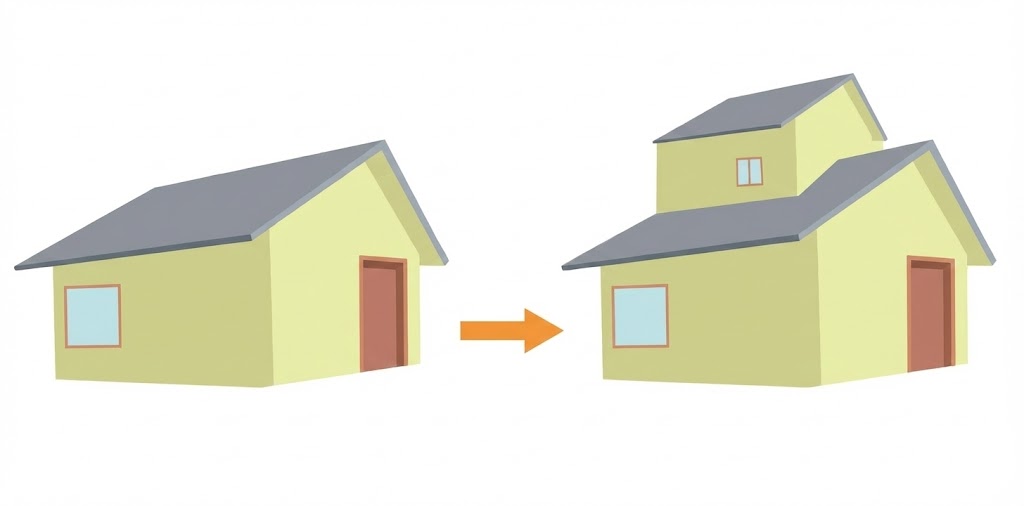

階数を増やす

建物の階数を増やす増築は、現在の住まいを大きく生まれ変わらせる魅力的な選択肢です。しかし、既存の構造に手を加えるため、1階部分に増築するよりも費用が高額になり、工事期間も長くなる傾向があります。

たとえば、平屋から2階建てにする場合は6畳で360〜1,000万円以上、2階建てから3階建てにする場合は360〜1,200万円以上の費用が必要です。

| 増築箇所 | 費用相場 |

|---|---|

| 平屋から2階建てに (6畳) | 360万〜1,000万円以上 |

| 2階建てを3階建てに (6畳) | 360万〜1,200万円以上 |

これらの要因により、工事期間は1ヶ月以上、場合によっては数か月におよぶこともあります。その間、工事の騒音や振動、プライバシーの問題などが発生するため、ご自宅での生活が困難になることも考えられます。そのため、仮住まいの利用を検討する必要が生じ、その費用も別途必要になる場合があるでしょう。

増築にかかる費用を施工事例でチェック!

| 費用 | 約450万円 |

| 工事期間 | 1.5か月 |

| 面積 | 10㎡ |

| 施工範囲 | 壁紙・壁、床・フローリング、窓、屋根・屋根 塗装、外壁・外壁塗装 |

「在宅ワークで書類が増えたので、書斎を1階に増築したい」とご相談があったお客様の施工事例です。お客様が住みながらの工事であったため、日々の生活に支障が出ないよう、動線確保や騒音対策に注意を払いながら施工を進めました。既存の部屋と自然になじむよう、床材や壁材の色味・質感、照明計画を吟味。その結果、統一感のある洗練された書斎が完成しました(施工:西和工務店)。

| 費用 | 約510万円 |

| 工事期間 | 1か月 |

| 面積 | 152㎡ |

| 施工範囲 | キッチン・台所、洗面台・洗面所、洋室、 ベランダ、リビング、ダイニング |

リビングの増築とサンルームの設置、間取り変更を行った一戸建ての施工事例です。既存の8畳リビングに6畳を増築し、広々とした14畳のLDKが誕生しました。家族が集まる中心空間は、動線もスムーズになり、より快適に。

LDKの一角には、光が降り注ぐサンルームを新設したため、隣接するキッチンは驚くほど明るく、清々しい空間に生まれ変わりました。開放感と明るさが増したLDKとサンルームは、家族の笑顔が自然と集まる、心地よい住まいを実現しています(施工:田野瀬建築空間社)。

| 費用 | 約350万円 |

| 工事期間 | 20日 |

| 面積 | – |

| 施工範囲 | お風呂・浴室、洗面台・洗面所、窓、 屋根・屋根塗装、外壁・外壁塗装 |

「浴室を1坪にしたい」そんなご相談をいただいた一戸建ての施工事例です。現地調査の結果、浴室の出窓がある壁面を解体・増築することで、ご希望の1坪サイズへの拡張が可能であることも判明しました。

この増築によって、浴室はゆったりと足を伸ばせる快適な空間に生まれ変わりました。さらに、今回のリフォームでは、浴室の拡張で生まれたデッドスペースを有効活用。新たに洗面所の物入れとして生まれ変わらせることで、収納量が大幅にアップし、使い勝手の良い洗面空間も実現しました(施工:タツミ style home)。

| 費用 | 約4,000万円 |

| 工事期間 | 6か月 |

| 面積 | – |

| 施工範囲 | トイレ、キッチン、浴室、洗面所、壁紙・壁、 床・フローリング、和室、洋室、窓、階段・廊下 、玄関、ベランダ、外構・エクステリア、 屋根・屋根塗装、外壁・外壁塗装、 リビング、ダイニング |

「両親が住んでいた築30年の母屋を、1階も2階も増築して、完全分離型の2世帯住宅にしたい」というご相談から始まった事例です。増築前に、既存の基礎の強さを検査し、その結果に基づいて徹底した耐震補強と断熱補強を施工。建物の強度と断熱性を飛躍的に向上させました。増築した各世帯には、家族がゆったり過ごせる広々としたLDKと、使い勝手を考慮した収納豊富な水まわりを設置して、機能性と快適性を両立させました(施工:新築ヨミガエル)。

| 費用 | 約390万円 |

| 工事期間 | 2か月 |

| 面積 | 12㎡ |

| 施工範囲 | キッチン・台所、壁紙・壁、階段・廊下 |

「母屋と離れの間を行き来できる廊下を増築したい」とご相談があった一戸建ての施工事例です。増築にあたり、まずはお客様の生活スタイルを詳しくヒアリング。母屋のキッチンや勝手口の配置変更も視野に入れ、使い勝手の良い最適な動線を追求しました。

完成した廊下は、単なる通路にとどまりません。広々としたスペースを確保し、洗濯物を干せるユーティリティ空間としても活用できるよう設計。これにより、雨の日でも天候を気にすることなく洗濯物を干せるようになり、お客様からは大変喜びの声をいただきました(施工:モットハウス)。

| 費用 | 約630万円 |

| 工事期間 | 3か月 |

| 面積 | 20㎡ |

| 施工範囲 | その他 |

「使っていない庭のスペースを有効活用したい」そんなご要望から始まった、インナーガレージと寝室の増築事例です。1階には、インナーガレージを増築しました。室内側にドアを設けたため、雨の日でも濡れることなく車への乗り降りが可能に。車を汚れや悪天候から守れるだけでなく、盗難予防効果も期待でき、お客様の安心感を高めました。

2階の増築スペースには、プライベート感あふれる寝室を配置。窓から庭の景色を楽しめる、落ち着いた空間に仕上げています(施工:デアール栗東店)。

【2025年】増築で活用できる補助金・助成金制度

「増築したいけれど、費用が心配…」そうお考えの方にとって、国の補助金や各自治体の助成金制度は、工事費用を大きく軽減できる心強い味方です。2025年も、増築内容や条件によってはさまざまな支援制度を活用することが可能です。

- 子育てグリーン住宅支援事業

- 先進的窓リノベ2025事業

- 給湯省エネ2025事業

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業

ただし各制度には申請期間が設けられており、予算がなくなり次第終了となるケースが多い傾向にあります。そのため、増築で補助金・助成金制度を活用したい場合は、早めに情報を集め、準備を進めることが重要です。

まずは検討中の増築内容と、お住まいの地域の最新情報を合わせて、複数のリフォーム会社に補助金や助成金を活用した増築について相談してみましょう。

【2025年法改正】4号特例の縮小で増築の費用・手続きはどう変わる?

これまでの建築基準法における「4号特例」は、特定の小規模な木造建築物の増築において、建築確認申請の際に構造や省エネ関連の審査が一部省略される特例措置でした。これにより、手続きの簡略化と工期の短縮が可能でしたが、その運用が見直されました。

2025年4月1日からは、この4号特例の対象範囲が大幅に縮小され、ほとんどの木造2階建て住宅や延べ床面積200㎡を超える平屋の木造住宅は、この特例の対象から外れています。

そのため、建築確認申請の申請料や省エネ基準の適合のための工事費などが、増築の費用に加算される可能性がある点を考慮しなければなりません。

- 「構造計算書」や「省エネ計算書」の作成代や設計費

- 省エネ基準適合のための設備費

- 工期の長期化による仮住まいの利用費など

- 建築確認申請

- 構造計算や省エネ計算などの書類の作成

また、提出書類の増加と審査項目の厳格化により、建築確認申請の審査期間が、これまでの数日から数週間へと延長されることがあります。増築の工期全体もこれまでより長くなりやすいため、余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。

【まとめ】増築費用は相見積もりや補助金活用で賢く節約

増築は理想の住まいを実現する大きな一歩であるものの、費用に関する不安はつきものです。本体工事費や付帯工事費、諸費用とさまざまなコストを賢く管理するには、事前の情報収集と戦略的なアプローチが必要です。

本記事でご紹介した「増築の目的明確化」から「既存間取りの活用」などの費用を抑えるコツは、1つ1つが費用削減に繋がります。とくに、複数の業者から相見積もりを取ることは、適正価格で増築を実現するためのもっとも効果的な手段です。

スマホから複数社に見積もりが依頼できる「ハピすむ」を活用するなどして、まずは増築費用の見積もりから計画をスタートさせましょう。

増改築・間取り変更リフォームの業者選びで後悔しないために

必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!

なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。

とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。

そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!

大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。

また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。

詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ