目次

外壁の耐震補強は意味がない?住まいへの負担軽減に有効

外壁の耐震補強は、決して無意味ではありません。住まいへの負担を軽減し、家族の命と財産を守る上で非常に有効です。

2016年に発生した熊本地震は、耐震補強の重要性を浮き彫りにしました。ここでは、建物の耐震性が被害状況にどのような影響を与えたのか、実際のデータを参考に確認してみましょう。

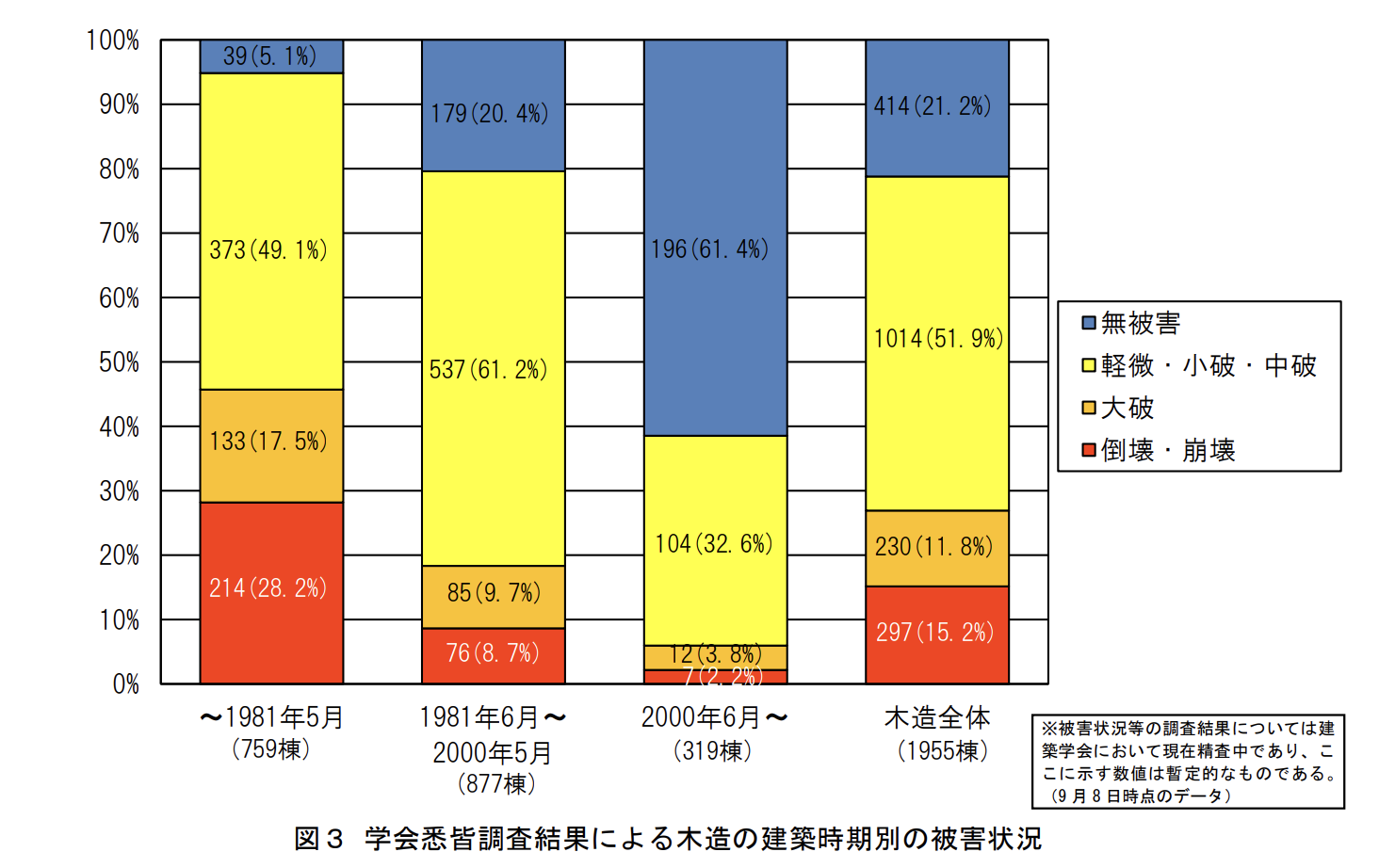

【1】築年数ごとの被害状況(熊本地震)

熊本地震では、建物の築年数と耐震基準が被害状況に大きく影響しました。

とくに、旧耐震基準(1981年5月以前)の建物は、震度5程度の揺れを想定しており、大地震に対して倒壊・崩壊するリスクが高いことが改めて証明されました。実際、新耐震基準の建物に比べて、倒壊率が著しく高かったことも報告されています。

一方、新耐震基準(1981年6月以降)の建物は、倒壊率は大幅に低かったものの、被害がゼロではありませんでした。とくに、2000年に明確化された接合部の基準を満たさない建物では、被害が多く見られました。

このことから、耐震補強は、旧耐震基準の建物の倒壊を防ぐ上で極めて有効であることがわかります。また、新耐震基準の建物であっても、経年劣化や施工上の不備を考慮した補強が重要であると言えるでしょう。

【2】耐震等級3の建物を目指すべき理由

熊本地震において、住宅性能表示制度に基づく耐震等級3の木造住宅16棟が調査されたところ、14棟が無被害、残り2棟も軽微な被害にとどまりました。この結果は、度重なる強い揺れの中でも、耐震等級3の建物がその高い性能を発揮したことを示しています。

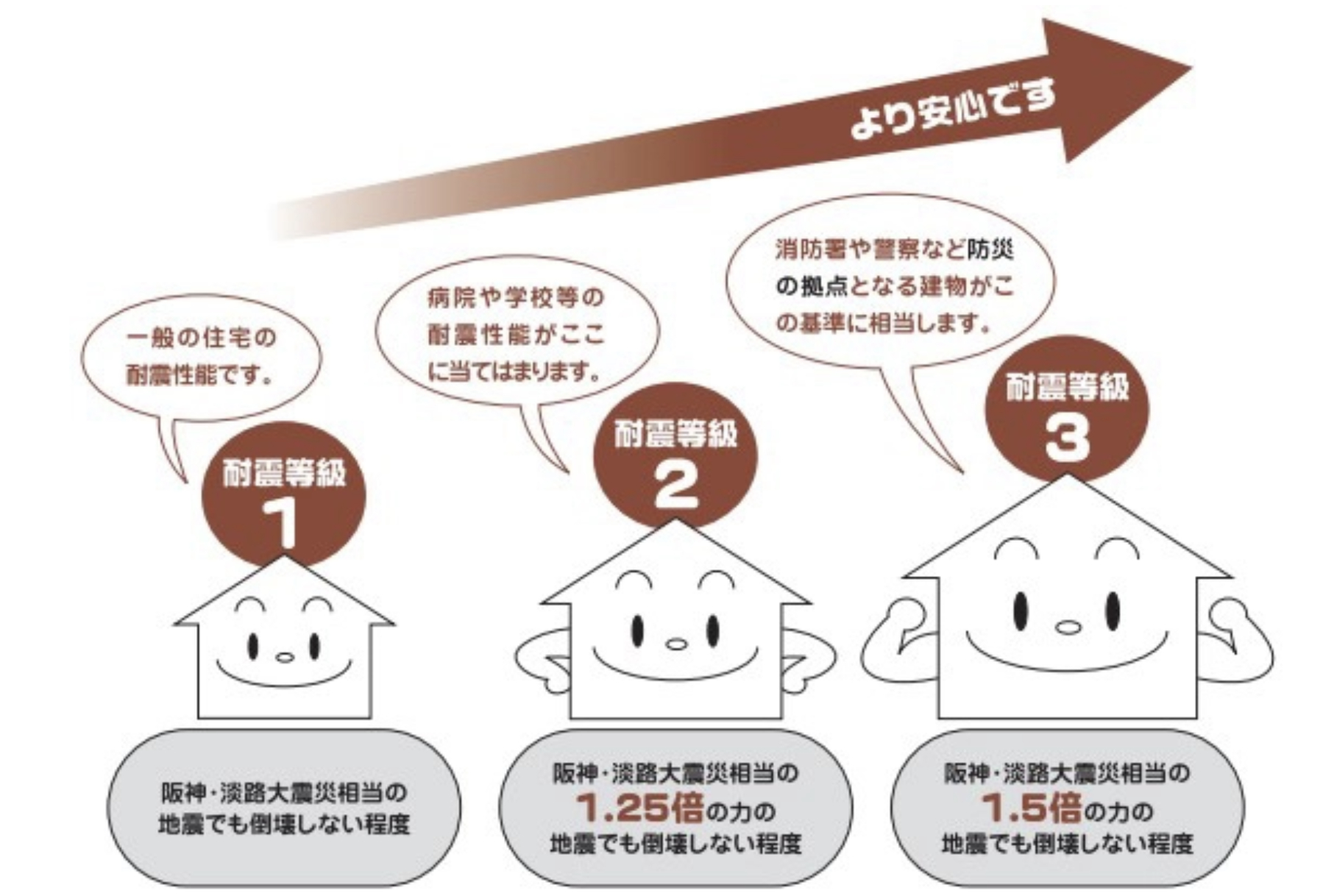

「住宅性能表示制度」で定められた、住宅の耐震性をより詳しく示す指標です。耐震等級は1から3までの3段階があり、数字の大きいほど耐震性が高くなります。

- 耐震等級1

- 耐震等級2

- 耐震等級3

現行の建築基準法は、人命を守ることを目的として、「震度6強〜7に達する大地震でも倒壊・崩壊しない」という最低限の基準を定めています。しかし、これは「住み続けられる」ことを保証するものではありません。

一方、耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の耐震性を持つことを意味します。これにより、地震後も構造的な損傷が少なく、住み続けられる可能性が非常に高いでしょう。

このことから、耐震等級3の建物は、大切な資産である住まいへの被害を最小限に抑え、地震後の生活再建をスムーズにするために目指すべき基準と言えます。

外壁の耐震補強が必要か判断するためのポイント

外壁の耐震補強が必要かどうかを判断するためには、建物の状態を総合的に評価することが重要です。

とくにこれらのポイントに注目して、お住まいの建物で外壁の耐震補強が必要かを検討してみましょう。

【ポイント1】1981年以前に建てられた建物か

1981年以前に建てられた「旧耐震基準」の建物は、大地震に対して倒壊するリスクが高いとされています。1995年の阪神・淡路大震災では、この旧耐震基準の建物に大きな被害が集中しました。

1981年が区切りとなっているのは、1981年6月1日に、建物の安全基準を定めた建築基準法が大きく改正されたためです。この改正を境に、建物の耐震基準は「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つに分かれています。

- 旧耐震基準(~1981年5月31日)

- 新耐震基準(1981年6月1日~)

ご自宅が旧耐震基準か新耐震基準かを判断するには「建築確認済証」や「登記事項証明書」を確認する方法が有効です。

- 建築確認済証の確認

- 登記事項証明書の確認

もし、これらの書類が見つからない場合は、専門家による耐震診断で築年数などを判断してもらいましょう。

【ポイント2】外壁にひび割れが生じていないか

外壁のひび割れは、見た目の問題ではなく、建物の安全性を脅かすサインかもしれません。ひび割れを放置すると、雨水が建物内部に入り、木材の柱や梁などの構造材を腐食させてしまう可能性もあります。

構造材が腐食した場合、建物の強度が著しく低下し、耐震性が損なわれます。そのため、外壁にひび割れが生じている場合は、専門家に外壁の状態を点検してもらい、耐震補強が必要かを判断してもらうことも重要です。

とくに、幅0.3mm以上のひび割れなどは、構造材の腐食や構造部の強度の低下を招く可能性があります。

- ひび割れの幅が0.3mm以上である

- 建物の角や窓のまわりに、斜めにひびが入っている

- 建物全体にわたってひびが入っている

このようなひび割れが建物にある場合は、専門家に建物の状態をチェックしてもらい、耐震補強が必要であるかを判断してもらいましょう。

【ポイント3】増築や改築を繰り返していないか

増築や改築を繰り返している建物は、建物の重心がずれている可能性もあります。建物の重心がずれていると、建物がねじれるように揺れ、倒壊リスクが高まるため、外壁の耐震補強が必要かもしれません。

また、増築や改築によって壁を撤去したり、大きな窓を設置したりすると、壁のバランスが崩れてしまうケースもあります。この場合、特定の箇所に地震の揺れによる負荷が集中して、建物が大きなダメージを受けやすいでしょう。

- 図面の確認

- 専門家への相談

建物の図面が手元にない場合でも、専門家の調査を受けることで増築・改築部分も確認できます。建物の重心や壁のバランスをチェックしてもらい、最適な耐震補強プランを検討してもらいましょう。

【ポイント4】窓サッシや玄関ドアを開閉しにくくないか

窓サッシや玄関ドアを開閉しにくい場合、建具の不具合ではなく、建物全体が歪んでいるサインかもしれません。とくに新築時にはスムーズに開閉できていた建具が、時間とともに開け閉めしにくくなった場合は、建物の歪みが原因である可能性も高いと言えるでしょう。

- 家全体の窓やドアをチェックする

- 建具の隙間を確認する

窓サッシや玄関ドアがスムーズに動かないなどの症状がある場合は、建物がゆがんでいる可能性もあるため、専門家による点検を受けてみましょう。

【ポイント5】過去の地震で大きな被害が出た地域ではないか

地震による建物の被害は、揺れの大きさだけでなく、その土地の地盤にも大きく左右されます。とくに、過去に海や田んぼだった土地は、地盤が軟弱であることも多く、建物が揺れやすい傾向にあります。

- 埋立地

- 液状化しやすい地盤

- 旧河川や田んぼの跡

過去の地震で大きな被害が出た地域は、これらの揺れやすい地盤であるかもしれません。このように弱い地盤の上にある建物は、建物が新耐震基準で建てられていても、予想以上の揺れにさらされ、被害を受けるリスクが高まります。

そのため、地震で大きな被害が出た地域にある建物では、専門家による地盤調査や耐震診断を受けて、リスクを回避するための対策も検討することが重要です。

外壁の耐震補強の方法

外壁の耐震補強は、建物の構造や劣化状況、予算などによって、さまざまな方法があります。

最適な工法を選ぶには、専門家による耐震診断を受け、建物の弱点を正確に把握することが重要です。その後、診断結果に基づいて、費用対効果の高い最適な補強プランを提案してもらいましょう。

【1】耐震パネルの設置

外壁の耐震補強における耐震パネルの設置は、既存の外壁を一度撤去し、その下地となる部分に専用の耐震パネルを設置する工法です。このパネルは、構造用合板よりも高い強度を持つものが多く、地震のエネルギーを効率よく吸収・分散させます。パネルの設置が完了したら、その上から新しい外壁材を張り直します。

- メリット

- デメリット

耐震パネルの設置は、より高い安全性を求める場合や、断熱性能も同時に改善したい場合に適した工法です。工事をおこなう際は、必ず専門家と相談し、建物の状態に合った最適なパネルを選びましょう。

【2】筋交いの設置

外壁の耐震補強の方法である筋交いの設置は、既存の外壁をはがし、柱と柱のあいだに斜めに木材(筋交い)を追加する工法です。地震の揺れを斜めの材で受け止め、建物の変形を防ぐことで、建物の強度を高めます。

- メリット

- デメリット

筋交いの設置は、費用を抑えつつ、確実に耐震性を向上させたい場合に適した工法です。ただし、建物の状態によっては、筋交いだけでは十分な効果が得られないこともある点に注意しましょう。そのため、必ず専門家による耐震診断を受け、最適な補強計画を立てることが重要です。

【3】耐震金物の取り付け

耐震金物の取り付けは、柱が土台から引き抜かれたり、柱と梁の接合部が外れたりすることを防ぐために、金物で接合部を強固に固定する工法です。

地震の際、建物には垂直方向と水平方向の両方から大きな力が加わります。この際に、耐震金物で接合部を固定しておけば、建物の構造部材がバラバラになることを防ぐ効果も期待できます。

- メリット

- 費用が比較的安価

- 施工が比較的容易

- 耐震性の大幅な向上が期待できる

- デメリット

- 単独では効果が不十分な場合もある

- 設置箇所が限定される

耐震金物の取り付けは、他の耐震補強工法と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。どの工法と組み合わせるのが最適か、専門家とともに検討しましょう。

【4】外付け耐震補強フレームの設置

外付け耐震補強フレームの設置は、建物の外壁に沿って、専用のスチール製や木製のフレームを設置する工法です。このフレームが、地震の際に加わる横からの力(せん断力)を効果的に受け止め、建物の変形や倒壊を防ぎます。とくに、窓やドアなどの開口部が多い壁面に対して有効な工法です。

- メリット

- 内装をはがす必要がない

- 工期が比較的短い

- 構造的に弱い部分をピンポイントで補強できる

- デメリット

- 費用が比較的高め

- 建物の外観が大きく変わる

- 設置箇所が限られる

外付け耐震補強フレームの設置は、内装を傷めずに、建物の耐震性を向上させたい場合に適しています。工事を検討する際は、費用や外観の変化について業者と十分に話し合い、納得した上で進めることが大切です。

【5】カバー工法

外壁の耐震補強におけるカバー工法は、既存の外壁に下地となる胴縁(どうぶち)を取り付け、その上から軽量な金属サイディングなどを張る工法です。この新しい外壁材が、建物全体の強度を補強する役割も果たします。

- メリット

- 費用が抑えられる

- 工期が比較的短い

- 断熱性や防水性の向上も期待できる

- 工事中の生活への影響が少ない

- デメリット

- 建物自体の重量が増える

- 下地の劣化に気づきにくい

カバー工法は、比較的状態が良い外壁に採用でき、費用と工期を抑えたい場合に適しています。しかし、建物の状態によっては不向きな場合もあるため、業者と十分に相談し、慎重に検討することが大切です。

【6】構造用合板の設置

構造用合板の設置は、既存の外壁をはがして、柱や梁といった建物の骨組みに構造用合板を釘やビスでしっかりと固定する工法です。この構造用合板が、筋交いと同じように地震の力を受け止める役割も果たし、建物の変形を防ぎます。

- メリット

- 筋交いよりも高い耐震効果が期待できる

- 費用が比較的安価

- 断熱性や気密性の向上も期待できる

- デメリット

- 既存の外壁をはがす必要がある

- 大きな騒音が発生する場合もある

構造用合板の設置は、費用を抑えつつ、確実に耐震性を向上させたい場合に適した工法です。ほかの工法のメリット・デメリットとも比較して、建物の状態に合わせた最適な補強計画を立てましょう。

【7】コンクリートの補強

コンクリートの補強は、RC造(鉄筋コンクリート造)の建物や、木造住宅の基礎など、コンクリート部分の耐震性を向上させるための工法です。地震の揺れによってコンクリートにひび割れや破損が生じるのを防ぎ、建物の倒壊リスクを軽減します。

コンクリートによる補強には「炭素繊維シートの巻き付け」など、いくつかの方法があります。

- 炭素繊維シートの巻き付け

- 増し打ち補強

- エポキシ樹脂注入

- メリット

- 高い耐震効果が期待できる

- 建物の寿命を延ばせる

- デメリット

- 費用が高額

- 工期が長い

コンクリートの補強は、木造住宅の場合でも、とくに基礎部分の劣化が見られる場合に検討すべき重要な工事です。費用も高額になりやすいため「コンクリート補強が必要であるか」を慎重に検討しましょう。

【8】屋根の軽量化

屋根の軽量化は、既存の重い屋根材を撤去し、ガルバリウム鋼板やスレートなどの軽量な屋根材に葺き替える工法です。直接外壁を補強する工法ではないものの、屋根の軽量化により、建物にかかる負担が減り、壁や柱が損傷するリスクも低減されます。

- メリット

- 高い耐震効果が期待できる

- 防水性や耐久性の向上も期待できる

- デメリット

- 費用が高額

- 外壁そのものの強度は向上しない

屋根の軽量化は、外壁の耐震補強と同時におこなうことで、相乗効果が生まれ、より高い耐震性能を得られます。まずは専門家による耐震診断を受け、屋根の軽量化がご自身の住宅にどの程度有効かを確認しましょう。

外壁の種類ごとのおもな補強工法

外壁の耐震補強は、その種類によって適した工法が異なります。外壁の種類ごとのおもな補強工法を学び、予算や希望に合った最適な工法を業者と相談しましょう。

【1】モルタル

モルタル外壁は、セメントと砂を混ぜて塗る、昔ながらの外壁です。ひび割れの起こりやすさが弱点であるものの、補修しやすく、耐震補強も比較的容易です。

- カバー工法

- 耐力壁の増設

モルタル外壁の耐震補強は、既存の壁の状態をしっかりと診断してもらうことが重要です。ひび割れや雨漏り、内部の腐食などがないかを確認し、状態に合わせた最適な工法を選択しましょう。

【2】サイディング

サイディングは、ボード状の外壁材を貼り合わせていく工法で、窯業系・金属系・木質系などさまざまな種類があります。サイディング自体が軽量で扱いやすいため、耐震補強も比較的容易です。

- 耐力壁の増設

- 外付け耐震補強フレームの設置

サイディング外壁の耐震補強は、まずサイディングの隙間を埋めているシーリング材の劣化をチェックすることが重要です。シーリングの劣化を放置すると、雨水が内部に入り、構造材を腐食させる原因となるため、補強工事と合わせて補修しておきましょう。

【3】タイル

タイル壁は、耐久性が高く、メンテナンスの手間が少ないのが特徴です。しかし、タイル自体の重量があるため、建物全体が重くなり、地震の揺れを大きくする可能性があります。そのため、耐震補強には専門的な知識と技術が必要となるでしょう。

- タイルをはがして、耐力壁を増設

- 外付け耐震補強フレームの設置

タイル壁の耐震補強は、タイルの「浮き」がないかを確認することも重要です。タイルの浮きは、棒で壁を叩くと鈍い音がするため、簡単に確認できます。浮きがある場合は、その補修も同時におこなうことで、建物の耐久性を維持できるでしょう。

外壁の耐震補強リフォームの費用相場

外壁の耐震補強にかかる費用は、30坪の建物の場合で20万〜400万円が目安です。

| 耐震補強の方法 | 費用相場 (30坪の建物の場合) |

|---|---|

| 耐震パネルの設置 | 80万〜150万円 |

| 筋交いの設置 | 70万〜120万円 |

| 耐震金物の取り付け | 20万〜50万円 |

| 外付け耐震補強フレームの設置 | 150万〜250万円 |

| カバー工法 | 100万〜200万円 |

| 構造用合板の設置 | 80万〜150万円 |

| コンクリートの補強 | 200万〜400万円 |

| 屋根の軽量化 | 100万〜200万円 |

ただし、費用は選択する工法や建物の状態によって大きく変動します。具体的な金額を知りたい場合は、専門家による耐震診断を受けて、ご自身がお住まいの建物に最適な工法を提案してもらい、耐震補強にかかる費用を算出してもらいましょう。

外壁の耐震補強にかかる費用が変動するポイント

外壁の耐震補強にかかる費用は、築年数や劣化の進行度などによって大きく変動します。

これらのポイントを事前に把握した上で、専門家と相談しながら予算に合った補強計画を立てることが、費用を抑える鍵となるでしょう。

【ポイント1】建物の築年数と劣化の進行度

外壁の耐震補強にかかる費用は、建物の築年数と劣化の進行度に大きく左右されます。これらは、建物の状態を把握し、必要な補強の範囲や工法を決定する上で最も重要な要素となるでしょう。

たとえば、1981年以前に建てられた住宅は、現在の新耐震基準を満たしていない傾向にあります。そのため、耐震性を根本的に向上させる大規模な補強が必要となり、費用が高額になりやすいでしょう。また、木材の腐食やシロアリ被害といった劣化も進んでいることが多く、補修費用が追加で発生する可能性もあります。

一方、1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅は、最低限の耐震性は確保されています。補強が必要な場合でも、部分的な補強や劣化箇所の修繕が中心となることも多く、費用を抑えられるでしょう。

【ポイント2】建物の構造

外壁の耐震補強は、木造・鉄骨造・RC(鉄筋コンクリート)造など、それぞれの構造に合わせた補強方法が必要となるため、使用する材料や費用も変わります。住宅の構造別の主な補強方法と、費用の傾向は以下のとおりです。

木造住宅は、日本でもっとも一般的な住宅構造です。他の構造に比べて比較的安価に補強できる場合が多いものの、壁の補強箇所が増えると費用はかさみます。

- 主な補強方法

鉄骨造住宅は、鉄骨を柱や梁に使った構造です。鉄骨の溶接や専用の金物が必要となるため、専門的な技術が必要となり、工事費が高くなる傾向もあります。

- 主な補強方法

RC造は、マンションや高層ビルに多い構造です。外壁の耐震補強にかかる費用は、建物の構造のなかでもっとも費用が高くなる傾向にあります。コンクリートを扱う工事となるため、大規模な工事となり、工期も長くなるでしょう。

- 主な補強方法

このように、建物の構造によって、最適な補強方法が異なるため、費用も大きく変動します。まずは専門家による耐震診断を受け、ご自身の住宅の構造を正確に把握した上で、適切な補強方法と費用を相談しましょう。

【ポイント3】耐震診断の有無

建物の構造や劣化状況を専門家が詳細に調査する「耐震診断」は、単なる費用の内訳項目ではなく、工事の規模や費用を決定するためのもっとも重要なステップです。

耐震診断をおこなわずに補強工事を進めると、本当に補強が必要な箇所を見落としたり、過剰な補強をしてしまったりする可能性があります。結果として、無駄な費用が発生するリスクもあるでしょう。

また、耐震補強で補助金・助成金制度を活用する際、耐震診断報告書の提出が求められる場合もあります。そのため「補助金・助成金制度を活用して、費用の負担を軽減したい」と思っているなら、耐震診断は不可欠です。

このように、耐震診断の有無も費用に大きく影響します。外壁の耐震補強工事を成功させ、費用を抑えるためにも、工事着手前に専門家による耐震診断を受けておきましょう。

外壁の耐震補強リフォームで活用できる補助金・助成金制度

外壁の耐震補強では、多くの場合、国や自治体の補助金・助成金制度を活用できます。これらの制度を上手に活用することで、高額になりがちな工事費用を大幅に抑えられます。

国が実施する代表的な補助金・助成金制度

国が実施する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、建物の耐震性の向上を目的としたリフォームが補助金の交付の対象に含まれています。

- 概要

- 対象

- 補助上限

ただしこの補助金制度は、耐震性だけでなく、住宅全体の性能を総合的に向上させることを目的としています。そのため、外壁の耐震補強だけでは補助対象とならない場合があり、他の性能向上工事と合わせておこなうことが条件となる点に注意しましょう。

自治体独自の補助金・助成金制度

国だけでなく、自治体でも耐震補強に対する独自の補助金・助成金制度を設けている場合があります。制度の有無は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の情報を確認することが重要です。

- 自治体の公式サイトで検索する

- 「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」で検索する

- 補助金や助成金の活用にくわしいリフォーム業者に相談する

自治体の補助金・助成金制度にも、申請期限や交付の条件などが定められています。「申請期限が過ぎていた」など、申請における失敗を回避するために、制度ごとのくわしい要件や最新情報を必ずチェックしておきましょう。

外壁の耐震補強リフォーム事例

外壁の耐震補強リフォームの事例をいくつか紹介します。実際にかかった費用やビフォーアフターの写真を見て、計画中の耐震補強リフォームの参考にしてみましょう。

【事例1】金物で柱と梁のつなぎ目を補強

| 工期 | 4か月間 |

| 建物タイプ | 一戸建て |

| 施工箇所 | キッチン 浴室 洗面所 和室 洋室 リビング ダイニング |

築40年の一戸建てにお住まいのご夫妻から「耐震性に不安がある」と相談を受けた、耐震補強の事例です。

この物件では、構造用合板の設置と金物の取り付けで、外壁の耐震性の向上を目指しました。

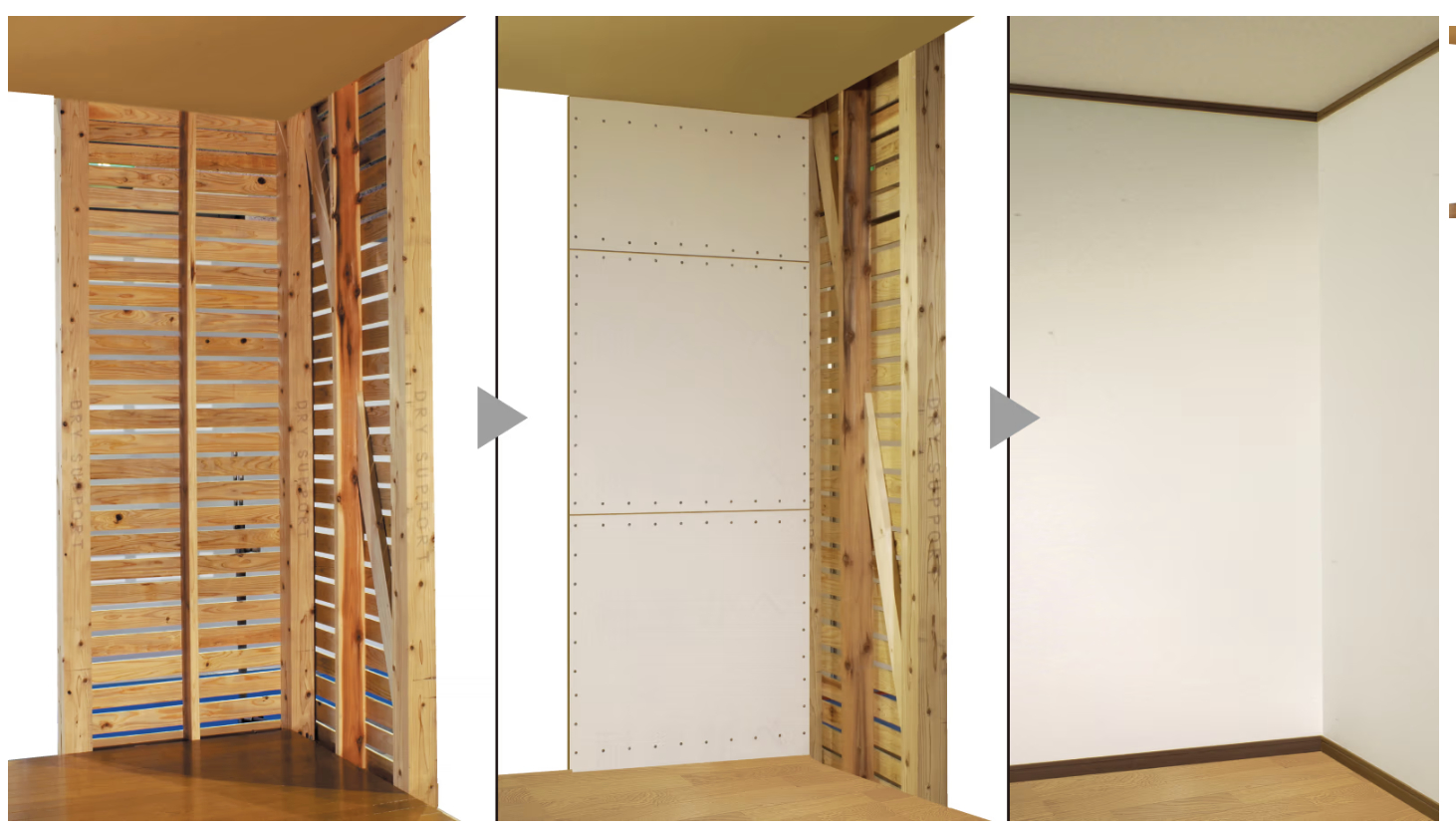

【事例2】耐震ボードの設置で外壁を補強

| リフォーム費用 | 約470万円 |

| 工期 | 30日間 |

| 建物タイプ | 一戸建て |

| 施工箇所 | 屋根 壁 |

一戸建てにお住まいのお客さまより、耐震診断と屋根の点検を依頼された、外壁の耐震補強と屋根の葺き替えの事例です。

壁の耐震性を向上させるために、内側に耐震ボードを設置しました。また、軽い屋根材に葺き替えることで、外壁にかかる重量の負担を軽減しました。

【事例3】筋交いの設置と金物の取り付けで耐震性をアップ

| リフォーム費用 | 約1,300万円 |

| 工期 | 3か月間 |

| 建物タイプ | 一戸建て |

| 施工箇所 | 屋根 外壁 浴室 洗面所 和室 玄関 リビング ダイニング ベランダ |

市の補助金を活用して、筋交いと金物を壁に設置した耐震補強の事例です。室内側から補強したため、外観への影響を抑えられました。

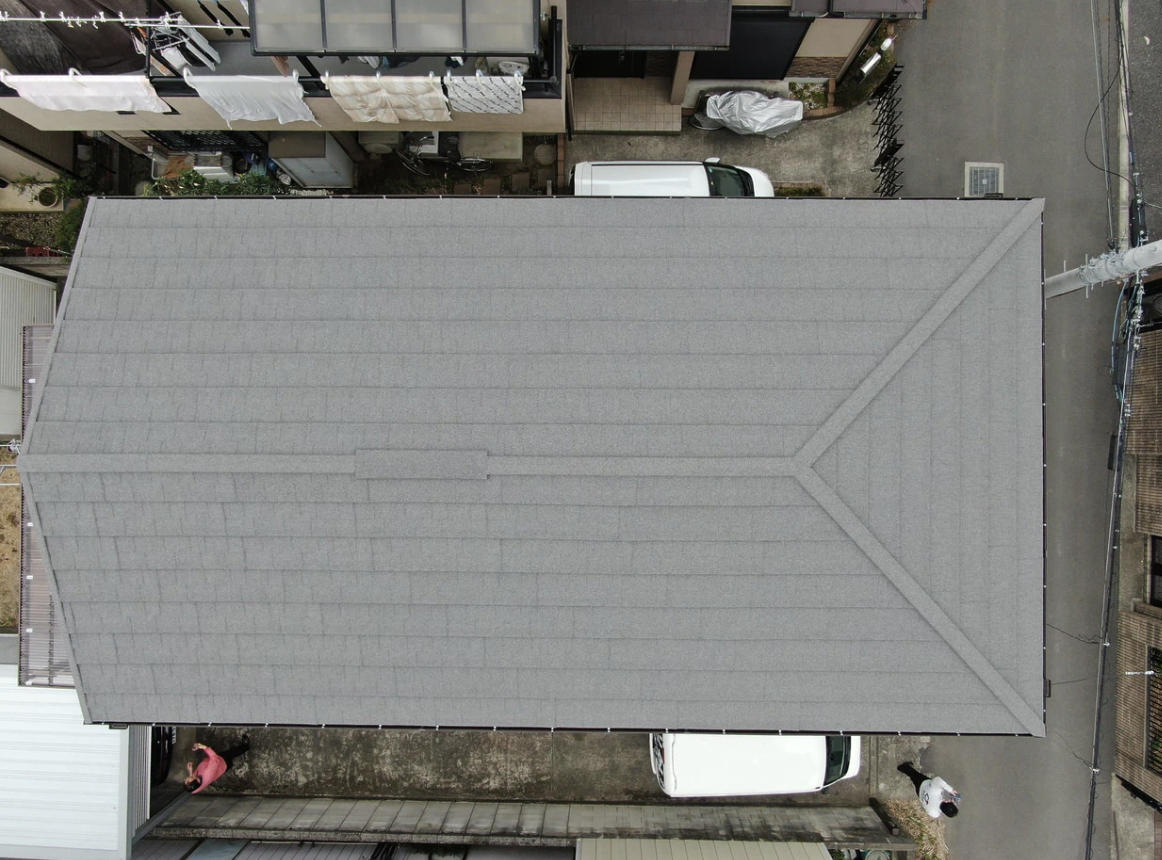

【事例4】瓦屋根からの葺き替えで屋根を軽量化

| リフォーム費用 | 約150万円 |

| 工期 | 1か月間 |

| 建物タイプ | 一戸建て |

| 施工箇所 | 屋根 |

「昔の瓦で耐震性は大丈夫なのか」と不安になったお客さまより、耐震補強の依頼を受けた事例です。屋根に重量のある瓦が使用されていたため「軽い屋根材にリフォームしましょう」と提案しました。

屋根を軽くすることで、外壁への負担も軽減できます。もし重い瓦屋根で耐震性に不安がある場合は、軽い屋根材への葺き替えを検討してみましょう。

外壁の耐震補強リフォームの注意点

外壁の耐震補強は、建物の安全性を高める上で非常に有効な手段です。しかし、安易に進めると、期待した効果が得られなかったり、費用や生活面で大きな負担が生じたりする可能性もある点に注意しましょう。

【注意点1】基礎や屋根の補強も同時に検討する

住宅などの建物はひとつの構造体であり、一部だけを強化しても、他の弱い部分が地震の揺れで破損してしまう可能性があります。そのため、建物のバランスを考慮し「基礎・外壁・屋根」を一体として考えることが大切です。

基礎は建物全体の重みを支え、地震の揺れを地面に伝える役割を担っています。もし基礎が弱い場合、外壁を補強しても、地震の揺れに耐えきれずに基礎が壊れ、建物全体が倒壊するおそれもあります。そのため、基礎にひび割れや鉄筋の劣化が見られる場合は、外壁補強と合わせて基礎の補強も検討しましょう。

屋根は建物のもっとも高い位置にあり、その重みが地震の揺れに大きく影響します。屋根が重いと、揺れが大きくなり、建物にかかる負担が増加します。そのため、瓦などの重い屋根材を軽い屋根材に葺き替えることで、建物全体の重心を下げ、耐震性の向上が期待できます。

最初に専門家による耐震診断を受け、外壁だけでなく、基礎や屋根の状態もチェックしてもらいましょう。

【注意点2】仮住まいの利用も検討する

外壁の耐震補強では、工期が1か月以上かかったり、騒音や粉塵が健康に悪影響を及ぼす可能性もあったりするため、仮住まいの利用を検討しなければならないケースもあります。

仮住まいの利用には、引っ越し費用や仮住まいの家賃などの費用がかかります。

- 引っ越し費用

- 仮住まいの家賃

- 諸経費

仮住まいの必要性や利用する期間については、工事内容や工期を把握している業者に確認しておくことが重要です。事前に業者としっかりと話し合い、工事中の生活への影響と、それにともなう費用についても確認しておきましょう。

【注意点3】複数の工法の期待できる効果と費用を比較する

外壁の耐震補強の方法は、1つだけではありません。建物の状態や予算に応じて、さまざまな工法が存在します。そのため、リフォームの際は、複数の工法を比較し、期待できる効果と費用を検討することが非常に重要です。

本記事では「外壁の種類ごとのおもな補強工法」と「外壁の耐震補強リフォームの費用相場」について、それぞれ解説しています。お住まいの建物で耐震補強を検討する際は、これらの情報をチェックした上で、専門家と最適な工法について相談しましょう。

【注意点4】耐震補強の工法によっては外観が変わってしまう

外壁の耐震補強の工法によっては、外観が大きく変わってしまう可能性もあるため、デザインや家の雰囲気を大切にしている場合は、業者と外観の仕上がりのイメージについて共有してもらうことが重要です。

たとえば、耐震補強と合わせて、外壁全体を新しいものに張り替える場合は、家の印象がガラッと変わります。新しい外壁材の色やデザインによっては、家の雰囲気がモダンになったり、逆にレトロになったりと、大きな変化が生じます。

「外観の仕上がりが予想とは違った」という失敗を避けるには、費用や工法だけでなく「外観がどのように変わるか」についても、業者と打ち合わせておくことが重要です。事前に完成イメージ図を見せてもらったり、使用する外壁材のサンプルを確認したりして、納得のいく形で工事を進めましょう。

外壁の耐震補強を依頼する業者選びで失敗しないためのポイント

外壁の耐震補強は専門的な知識と技術を要するため、業者選びを慎重に行うことが非常に重要です。

これらのポイントを参考に、複数の業者で相見積もりをとり、もっとも信頼できると感じた業者への依頼を検討しましょう。

【ポイント1】専門的な資格をもつプロが対応してくれるか

外壁の耐震補強は、建物の構造に関わる重要な工事のため、専門資格をもつプロが在籍しているか確認しましょう。とくに建築士や耐震診断士など、専門性の高い資格を持つ技術者がいる業者は信頼できます。

- 建築士

- 耐震診断士

- 耐震改修技術者講習修了者

- 建築施工管理技士

これらの資格を持つプロが在籍している業者を選ぶことで、適切な診断と効果的な補強工事が期待できます。

【ポイント2】耐震診断・補強の実績が豊富か

外壁の耐震補強は、建物の構造を根本から見直す、専門性の高い工事です。単なる外壁の補修とは違い、建物の強度を正確に診断し、最適な工法を選定して確実に施工する、高度な知識と技術が求められます。

経験豊富な業者であれば、建物の潜在的な弱点や劣化箇所を正確に見抜くことができます。また、数ある工法の中から、住宅の状況や予算に合わせた最適な補強プランを提案してくれるでしょう。

業者の施工実績を確認するには、業者のホームページで過去の施工事例をチェックする方法が有効です。どのような年代の建物を扱ってきたか、どのような工法で補強したかなどをチェックして、安心して工事を任せられる業者か判断しましょう。

【ポイント3】耐震診断の詳細な報告書を作成してくれるか

耐震診断の報告書は、住宅の耐震性を客観的に理解するための重要な資料であるため、詳細な報告書を作成してくれる業者であるかもチェックしましょう。

耐震診断報告書には、建物の設計図、基礎や壁などの劣化状況、耐震性の評価結果などが記載されます。信頼できる業者の報告書は、専門家ではない依頼主でも、自宅のどこが弱点であるか、なぜ補強が必要なのかを視覚的に理解できる工夫もされている傾向にあります。

- 総合的な耐震性の評価

- 劣化状況の詳細

- 補強箇所の特定

- 補強計画と費用

これらの項目を丁寧に説明してくれる業者であれば、安心して任せられる可能性が高いと言えるでしょう。

【ポイント4】耐震補強に関する説明が丁寧か

耐震診断や補強工事には多くの専門用語が含まれます。信頼できる業者は、それらの言葉を避け、依頼主が理解できるよう、図やイラスト、模型などを使って分かりやすく説明してくれます。専門用語を並べ、依頼主の不安を解消しないまま、契約をせまるような業者には注意が必要です。

また、疑問や不安な点について質問した際に、面倒くさがらず、納得できるまで丁寧に答えてくれるかどうかも重要なポイントです。質問をはぐらかすなど、説明を避ける業者は避けるべきでしょう。

【ポイント5】複数の業者で相見積もりをとる

外壁の耐震補強にかかる費用は、建物の状況や工法、使用する材料によって大きく変動します。そのため、複数の業者から見積もりをとることで、工事内容ごとの大まかな相場を把握でき、不当に高額な費用を請求する業者も見抜けるでしょう。

また、業者によって、診断結果の解釈や提案する補強プランが異なる場合もあります。ある業者が部分補強をすすめる一方で、別の業者が全体補強をすすめるケースもあり得ます。このような複数の提案を比較することで、ご自身の予算や要望に最も合った最適なプランを見つけ出せるでしょう。

相見積もりは少し手間がかかりますが、建物や予算に合った最適なプランを見つけたり、適正価格でリフォームしたりするための重要なステップです。納得がいくまで比較検討し、信頼できる1社を選びましょう。

外壁の耐震補強の流れと工期の目安

外壁の耐震補強の工期は、工事内容や建物の規模によって大きく異なります。部分的な補強であれば1〜2週間、建物全体の耐震性を向上させる大規模な工事では1か月以上が目安となるでしょう。

| 耐震補強の内容 | 工期の目安 |

|---|---|

| 部分的な補強 | 1〜2週間 |

| 耐震補強と外壁の張り替え | 2〜3週間 |

| 大規模な補強 | 1ヶ月~ |

外壁の耐震補強における、一般的な工事の流れは以下のとおりです。

専門家(耐震診断士など)に依頼し、建物の状態をくわしく調べてもらいます。

診断結果にもとづき、最適な補強計画を検討し、複数の業者から見積もりをとります。

足場の設置から始まり、外壁の解体、耐震補強、外壁の張り替え・塗装へと進みます。

契約通りに工事が行われているか、仕上がりに問題がないかを確認します。

【Q&A】外壁の耐震補強に関するよくある質問

- 外壁塗装は耐震性を高めるために有効?

-

外壁塗装は、建物の耐震性を直接的に高めるものではありません。しかし、建物の耐久性を維持・向上させることで、結果的に間接的な耐震対策となります。

外壁塗装は、建物を紫外線や雨風から守り、ひび割れなどの劣化を防ぐことで、建物の寿命を延ばし、構造材の強度を維持する役割を果たします。外壁塗装で直接的に建物を強くするわけではないものの、建物の防水性や耐久性を保つことで、結果的に耐震性を維持することにつながるでしょう。

外壁塗装の費用相場は?おしゃれな事例を参考に新築のようなわが家へ – 外壁 – ハピすむ寿命がすぎた外壁塗装を長く放置するのは危険です。しかし「外壁塗装はまだするな」という言葉を目にすることも多く、来年・再来年と塗装時期をのばし…【2026年最新!】外壁塗装の助成金・補助金でお得にリフォーム!探し方から申請方法まで徹底解説 – 補助金…外壁塗装の助成金・補助金を活用すると、リフォーム費用を抑えられて家計への負担がグンと減るかもしれません!制度の予算は限られているので、最新情… - 築40年以上の住宅は耐震補強が必要?

-

築40年以上の住宅は、耐震補強を検討する必要性が高い傾向にあります。

これは、多くの築40年以上の住宅が、1981年(昭和56年)6月1日に改正された「新耐震基準」以前に建てられた「旧耐震基準」の建物に該当する可能性が高いことも理由として挙げられます。 - 震度7の地震に耐えられる耐震強度は?

-

震度7の地震に耐えられる耐震強度は、建築基準法と耐震等級によって示されます。

現在の新耐震基準は、震度6強〜7の地震で建物が倒壊しないことを目標としています。しかし「倒壊しない」ことと「無傷である」ことは異なる点に注意が必要です。新耐震基準をクリアしていても、大規模な地震では、建物に大きな損傷が生じ、その後の大規模な修繕や建て替えが必要になる可能性はあるでしょう。

【まとめ】外壁の耐震補強は専門家による耐震診断からスタート

外壁の耐震補強は、費用が高額になりやすいリフォームです。そのため、ただ工事を進めるのではなく、まずは専門家による耐震診断から始めることがもっとも重要です。

耐震診断は、建物の劣化状況を調べるだけでなく、地盤や過去の増改築履歴なども含めて総合的に評価し、現在の耐震性を客観的に数値化します。これにより、家のどこが、なぜ弱いのかが明確になるでしょう。

診断結果にもとづいて、初めて最適な補強方法を検討できます。たとえば、壁の量が不足しているのか、接合部が弱いのかによって、最適な工法は異なります。

安全かつ費用対効果の高い耐震補強を実現するためにも、まずは専門家と二人三脚で、ご自宅の「健康診断」からスタートしましょう。

耐震リフォームの業者選びで後悔しないために

必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!

なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。

とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。

そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!

大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。

また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。

詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ